王泽

这周开始,继续上周的实验,进行处理sample,由于从其他的教授的回信中看出,纳米材料,特别是合金材料,都是特别容易被氧化的。之前做的sample由于放了两天,可能起不到作用,于是决定在周一的时候再做一个sample。

在实验室里等溶液处理的过程时,和suyan学姐聊了很多,感觉她是属于那种看得很开的类型。比如关于KAUST这个学校的看法,后来振宇来了,也说了很多,对于未来的路的选择,读博士还是读硕士,在哪里读。

之后Ossama来了,带我去做XPS的测试,这是我第一次接触XPS测试,也借机看到了化学实验室的全貌。

下面是化学实验室的配图:

管子里面通的是惰性气体,然后对保存的气体进行保护。

这个是化学实验室的随处可见的巨大的冰箱:

XPS测试是对利用物质对X射线散射回来的光来提供信息,达到检测物质成分的作用。这种方法还是比较常见的。去了之后才知道,一口气可以做三个sample,但是需要的时间比较长,大概2个小时。最后,只有从我选的sample里面,拿出了三个来做,因为时间太长了。拿了一个空白对照组,拿了一个30%浓度的,拿了一个今天刚做的对照组去处理。

下面是XPS的仪器图:

这边是ossama在做实验:

上面的计算机的显示界面就是显示的样品的情况。我们通过显示屏选择样品。然后就是,由于我没有接受过学校的X-Ray Training.所以只能坐在旁边看着,因为根据规定,我不可以接触仪器,这点还是很严格的。

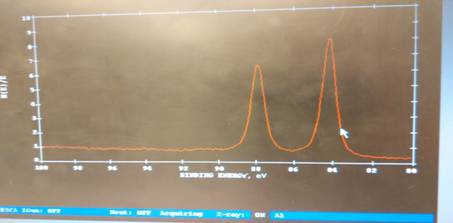

这个是XPS测试的一个结果的局部。显示的是金原子的探测,两个峰分别对应金原子的两个能级。这样就可以通过反射回来的谱线的peak的位置来判断物质组分。

但是现在的问题是,我处理前后的sample的区别基本上很少。而且,在原来的sample上,我发现了peak的位置显示的是这个就和之前的氧化银的说法完全不符合了。Ossama说是因为有衬底的反射,所以导致了这个效果,但是实际情况我还不太明白。而且居然没有氧化银,他说可能是因为量太少的原因,但是我也不确定,因为的确不知道是什么原因。只有等富生学长回来核实一下数据,再看下一步怎么处理的。

下一步,我想和石老师商量一下,希望多接触一些光学的东西,因为化学方面,的确没有基础,短期做起来比较难。

程天舒

转眼间,大半个月过去了,第一批队员逐渐适应了实习生活的节奏同时迎来了第二批新队员。周末在学长学姐家住了两天后,周一一来学校新队员们就迫切的想要办理宿舍入住手续,大家都想尽快体验“四星级宾馆”的宿舍条件。但是,作为先行来到的老队员深深的明白这是不可能的,首先由于我们实习属于special program所以只有special people也就是manager才有权利办理,而manager并不是你任何时候到了办公室推门就能见到的,你必须得先邮件预约面谈时间,要是遇到一封“sorry, I’m on vacation…please contact to Mr.XXX…”的回信,不好意思,再预约。其实在来休斯顿之前我们也早早体会到美国人的办事效率之低,当时跟小秘要DS2019表,也是因为小秘在外旅行半个月没看工作邮箱导致严重的拖延,由此可见美国人的眼里生活的地位远远高于工作,当然这种观念的形成也是以高度人性化的制度为土壤的。美国人似乎很容易获得休假,只要报告boss“最近太累了想休息一下”于是乎就给批个十天半个月的旅游假,如果你在中国想这样,可能不得不来封“世界这么大”的辞职信了。这不禁令我联想到了老美其他一系列的人性化规定,比如租房需保证每个人拥有的平均面积必须超过多少(某印度教授想一家三口挤在一个小屋就因为这条规定被拒了),比如坐着办公的场所必须有咖啡机……

全家福

果然,新队员们和manager的面谈安排在了周二,没拿到房卡的新队员之只能暂时留宿在第一批队员的宿舍里,于是9人同一屋檐下,好不热闹。

8:20早餐,9:00到实验室开始敲代码(桌上一杯黑咖啡保证一天不睡午觉好精神),12:00-14:00(视某程序调试完成时间节点而定)午餐(自备便当,热饭+吃饭< ="半小时),午餐后继续敲代码(咖啡的作用显现出来),18:00-20:00(视某程序调试完成时间节点而定)下班,回家吃晚饭,睡觉……看似程序般的生活却充满挑战和惊喜,bug是挑战,debug是惊喜。

本周基本完成了轮廓提取的Matlab代码,轮廓提取大概分以下几个步骤:1)利用不同方向的二维高斯微分滤波器和kmeans分类算法得到图像的texture channel,该通道下的图像将像素按纹理特征进行分类,例如天空的像素取值都为1,湖水的像素取值都为2;2)对灰度图像的brightness channel和texture channel再次与各个方向的二维高斯微分滤波器进行卷积再叠加得到轮廓几率图像mPb,即每个点的值表示该点属于轮廓几率大小的图像;3)计算用mPb定义的像素关系矩阵,通过计算关系矩阵的特征值及特征矢量得到轮廓几率图像sPb,与mPb不同的是,sPb主要反映的是图像的主干轮廓而mPb提取的是图像的所有边缘;4)最后将mPb与sPb进行线性叠加得到最后的轮廓提取结果。

在每天面对屏幕码代码的将近8小时中,debug占了80%的时间,debug是极其烧脑的,但我也渐渐体会到了debug的甜头。debug名为修补程序的bug但实际上是在修补撰写程序的程序员的逻辑思维上的漏洞,我相信有些逻辑思维上的漏洞确实是人类靠自身难以觉察的(比如当惯性思维取代理性思维的时候),而逻辑思维的错误不仅仅会影响程序的运行也会影响人们生活的方方面面,比如人与人之间的交流需要有良好的逻辑,如果不及时发现和纠正,它们很有可能在未来某一天(或者在曾经某一天只是我们没有发现罢了)为我们带来巨大的损失。而计算机的debug过程就是计算机不断检查和完善人类逻辑思维的过程,好比我们为了预防疾病的发生需要定期体检一样, 每一次debug就是计算机为我们的逻辑思维做“体检”。于是每一次的“体检”通过成了我最开心的时刻,我为自己的思维变得更加严密和强大而开心。

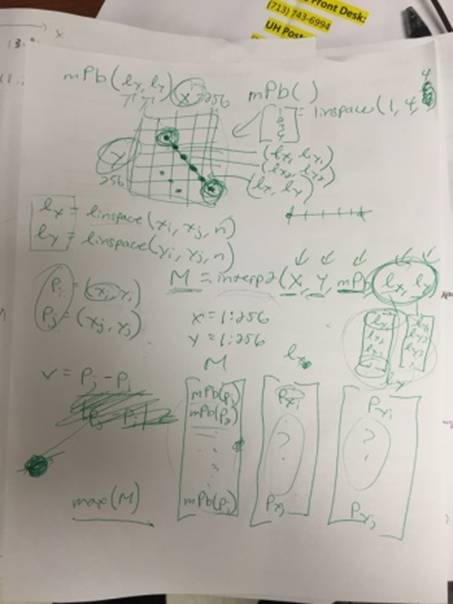

除了逻辑错误,另外一些问题就需要导师提供思路和经验了,例如在求关系矩阵的过程中涉及到如何求图像上任意两像素点间所连直线上的的最大像素值的问题,这个问题看上去简单但实现起来不那么轻松,如果在两像素点间做一条直线,由于像素是离散的,大部分的点并不是落在直线上而是落在直线两侧,这样一来问题就转化为如何求靠近直线附近最近的点群众的最大像素值的问题。经验丰富的导师告诉我可以使用matlab里的interp2函数,该函数可以返回离任一给定坐标(并非整数值)最近的像素点的坐标。

导师讲解interp2函数时图文并茂的草稿

周五给导师看了一下大致的运行结果,发现最大的问题是运行时间,由于很多算法都是用for循环对图像上每一像素点进行运算,所以在像素点很多的情况下计算量非常大,对于一张100*149的图像一个程序要跑将近十几分钟才能跑出结果,这显然是很不实用的。于是导师要我统计不同图片大小下每个函数的运行时间,找出耗时最严重的函数并作针对性的优化。

运行结果,左至右:灰度图 灰度轮廓 纹理图 文理轮廓

本周初尝码农的艰辛和快乐,希望在未来两个月多里继续与咖啡作伴,在每一次的debug中提升自己,更加高效的写出更加优化的代码。

(照例放上周末大餐^__^)

左至右:烤鸡翅,番茄肉酱意面,柠檬虾

黄煜

这周一终于上交了一篇Literature Review给Aaron,他觉得合格了,但还是表示这个Review比他想象的要长好多,有些东西没有必要加进去。他告诉我他给本科生上课的时候会经常要求他们选一些课后推荐阅读的论文然后写Literature Review,里面只要包含3个问题的答案就行:这篇论文的作者做了什么工作;他的工作是以什么为基础的并且做出了什么假设;你觉得他们做的有什么不足,未来还可以做什么。他说只要包含这3点,即使只有3句话也是合格的。由于我是为了具体完成一个项目而去写这个,所以最好要理解论文里面大部分的东西。要求的6篇文章并不是要求完全看懂,只要我以后听到很多英文专业名词不会陌生就行。

这一篇博士学位论文,我研究了差不多一个星期,直到上交了Review,我依旧想不明白里面差不多80%的东西,因为这些东西都是纯数学的东西,好多符号都看不懂。开始看第二篇论文的经历也比较坎坷。乍一看以为是比较传统的动力学系统,感觉用到的理论是刚体力学的东西。但是等我看完引入部分的时候就不知道它在说什么了。貌似是从量子系统(Quantum System)的角度来研究这个问题的。我们矩阵论、微分几何什么的数学课什么都没学过,连最基本的描述群体系统组态(configuration)的矢量场都不懂(这个东西我也是后来才知道)。

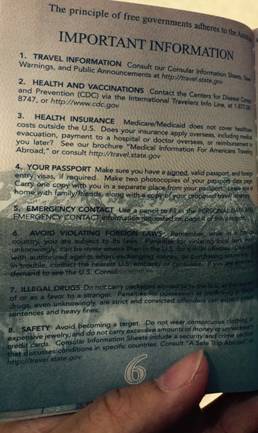

实习到这个阶段我自己经历和以前在国内听别人说的东西真的大相径庭。以前在国内拿到护照的时候听说中国护照写的尊重他国法律和习俗,而美国护照写的是什么“无论你走到哪,美国政府都是你坚实的后盾”。我在这里有个机会看到了美国护照,其实上面根本没写这么牛气的话,上面和中国的一样,也是要求公民遵守当地法律,如下图:

里面第六条强调了公民会受到当地法律的约束,要求持有者务必注意。

另外还有一个就是国内的人老是认为美国人数学很差,这几天在我看来并不是这样的,至少我实验室这几个人数学都不差。看论文的时候可以把矩阵运算性质运用的很灵活,求偏微分、方向导数概念就很清楚,然后用MATLAB或者Mathematica把结果算出来。总之一句话就是,他们运算能力可能不及我们,但是演算能力是很强的,他们对计算软件的依赖只是体现美国人比较注重效率。

这周关于专业这方面主要的成果就是弄清楚了矢量场函数求导是怎么一回事,还有一个就是比向量叉乘(cross product)更具一般性的向量运算——Lie Bracket,简单地说他就是用来生成一个超出其它两个向量域向量的运算,特别的,叉乘给的是一个正交的。还有一个令人振奋的消息就是这周四晚上,Aaron Becker的妻子生下了第四个男孩,母子平安!这样他们家就有了第四个男孩了!下图的他给我发的Baby Announcement邮件里面附上的全家福照片:

李慧晗

7月25号上午,我们第二批出发的同学在北京首都机场出发,飞往休斯顿乔治布什机场。

在北京首都机场合影

乘坐飞机,13小时后顺利过关,和接机的学长学姐汇合,都借宿在不同的学长学姐家。我住在曾琦学姐家,曾琦学姐先带我们去一家名为Sullivan的西餐馆吃了牛排,感觉服务生都特别热情,牛排也很美味。

休斯顿和国内的大城市不同,基本上除了downtown没有很高的建筑,很多都是二层的小楼房,而且去稍远的地方都要上高速。虽然美国车多,但是并不堵,一路上都非常通畅。现在正是德州的夏季,天气十分炎热而且干燥,每天到8点多才天黑。

第二天学姐便热情地带我们去中国城购买生活必需品,还在一家湘菜馆吃到了正宗的湘菜。周一先去了实验室,正好遇到朱方石师兄,他给我看了几个实验室正在做的项目的视频,然后就去休大的issso报道了。中午和第一批的三位同学碰面,并且一起在pink pizza里聚餐了。吃饭的时候他们也介绍了在休大半个月里的体会和各种有趣的见闻。

在Pink Pizza的聚餐

周二正式去了实验室,实验室主要做康复机器人方面的研究,制造机器外骨骼帮助偏瘫或者中风患者进行康复训练。患者头上戴的EEG cap可以接收患者的脑电波,并且传送到计算机进行处理,然后控制外骨骼的运动。实验室一位墨西哥的师姐给我看了一些实验室发表的关于H2 robotic exoskeleton的资料,下午的时候另一位师姐具体教了我怎么使用robotic exoskeleton。

Robotic exoskeleton

之后的几天在实验室阅读了一些文献,也陆续把我们的入住手续办好拿到了学生卡。我们从师兄师姐家搬入了学校宿舍Cougar Place。Cougar Place的住宿相当不错,四人一间大宿舍,有冰箱、微波炉、独卫,每人单独一间房,每一层有公用的洗衣房和厨房,生活非常方便。

周末和同学搭乘uber一起去中国城办了电话卡,然后还去德州最大的购物中心The Galleria逛了一下。在这边还是有车会比较方便,长期在这边生活肯定要有自己的车才好。

熊诚

到达Houston的时间是当地时间下午四点左右,经过13个小时的飞机,虽然整个人的身体很累,但刚到的喜悦和兴奋让大脑处于亢奋状态,并且在飞机上认识了去波士顿大学的师姐,从她那里对美国有了一个初步的了解,坐在旁边的是一对中年夫妇,去探望在休斯顿工作的儿子,在飞机上俯瞰整个休斯顿的时候,第一个感觉就是大、平、整齐,美国德克萨斯不愧是平原组成的州,和我们国家的华北平原很像。

下了飞机,领了行李,顺利地见到了师兄们,我和吴东俊师兄就直奔另一个我要借宿的师兄家中,开车出了机场,顿时就被休斯顿的天空震撼到了,蓝的地方异常的透彻,一团团的白云,感觉只有北京最好的时候能够相提并论,由于吴东俊师兄所在实验室是我要去的,所以我大概从他那里了解了一部分实验室的情况以及美国生活的情况,在留宿的地方放下行李之后,我、吴东俊师兄和郑博士一起去中国城吃了湘菜馆,我感觉中国人在这边还是很多的,而且整个中国城就像是中国的一个小城,里面的东西一应俱全,吃完饭,我们便回到了留宿的地方,由于太累,我便早早的睡觉了,但是由于倒时差的原因,半夜醒来了很多次,而且起来后肚子超级饿,可能是想吃“午饭”了。

这就是我第一天在Houston的日子,除了最初的新鲜感,我还是不太喜欢这种空荡荡的感觉,毕竟地广人稀,没人聊天。Fighting!!!

早上由于时差的原因,早早的便醒来了,休斯顿的天气还是很热的,尤其是在中午,早上待在学长家便想早上要是能够跑个步什么的也不错,可是感觉在美国所有人都是室内动物,即使是在室外大部分时间也是开车。

中午被两位师兄(郑健峰博士和秦况师兄)带着参加了一个前辈回国前的送别聚会,又是在中餐馆(老成都),席间他们感慨颇多,我也受益良多,他们谈到了回国后的打算、以后就业的方向等很多东西,坐在他们之间,突然感觉自己也是如此的近,吃完饭,吴东骏师兄带我在T-mobile买了电话卡(每个月$40),然后我们去了Costco Wholesale买东西,算是这三个月的准备的东西大部分备好了,买完东西回来,不知道为什么异常的困,便睡了一觉,醒来已经是晚上八九点,估计是时差的原因,现在坐在电脑前敲着日记,心里担心明天和导师的见面。

这一周在繁忙的入校事务之中度过了,在University Center做了orientation,大概了解了在University of Houston我们应该怎么度过交流的三个月,随后,我们各自去见了导师,在实验室熟悉导师的研究内容,在图书馆查阅书籍。

在UH的合照

由于在来之前已经有三个人来了,他们带我们熟悉了校园,我们在最初的几星期内一起住在Cougar Place,宿舍的环境很棒,有厨房,有跑步的地方,和我们住在一起的有一个外国朋友,话不是特别多,但是人很nice,唯一的不足就是宿舍离ECE系的Building有点远,每次都要走很远。

在学校的这一周,我们去Walmart买了生活必需品,虽然美国的牛奶不是特别贵,但是水果蔬菜相较于国内还是比较贵,而且在学校出行不方便,每次出去都得蹭车,非常感谢师兄师姐,这边华科毕业的师兄师姐挺多的,对我们都很好,我的实验室的师兄就是华科毕业的。在Walmart买了菜之后,我们做了两顿饭,虽然不是特别熟悉,但是能够在美国吃到自己做的饭还是挺不容易挺开心的,相较于国内,美国出去吃还是比较贵的,而且和国内的口味相差很大,自己做的虽然不是特别好吃,但是也凑合。

自己做的番茄蛋汤

外国友人品尝我们做的中国菜

韩聪

经过近14个小时的飞行,我们顺利抵达了乔治布什国际机场。在那里我们得到了学长学姐热情迎接。由于还没有宿舍安排,我们分别被分配到不同学长学姐家暂住。

刚到休斯顿就被学姐带去了一家正宗的西餐厅去吃了晚餐,感叹这里waitor绅士、礼貌和热情的服务态度。第二天我们去了中国城采购了一些生活物品,吃了顿湘菜,看到这里的华人和中国文化感到亲切。

前几天,我们都在办理一些入校手续、宿舍申请和生活物品采备。在学校,在超市,在商店都被这里完备的硬件设施、高水平的自动化程度所震惊。最重要的还有这里的人文素质:大部分人都很友好,在走廊里,在超市里,大家目光相对都会打招呼问候;公共场合秩序井井有条;在马路上,永远都是车给人让路;就连学校里的动物都不怕人,经常有小松鼠突然跑到你面前讨要食物。

报到手续办好后,我们就陆续进了实验室。首先实验室的导师先和我交流下了一下,了解一下我的兴趣,然后给我分配了具体的任务。我跟着这里一位大牛郑博士学习,一起做这个项目。

郑博士给我规划了大致了时间进度表,然后我们很快就着手开始了。我想学习了SEMCAD的一些简单的基本操作,并且画了一些最基本的模型,这些都是为了以后的数据分析做好基础。

课余时间,我们同行的intern一起逛逛校园,找一些有趣的餐厅,打打乒乓球,等等。有一些身怀手艺的同学还亲自下厨做得满桌美味,让我佩服不已。

一周的时间很快就过去了,我开始慢慢适应这里的节奏,希望再接下来的几周加大进度条,做出一些有趣的成果。

叶庆莹

7月25号下午,我们从北京搭乘了前往休斯顿的飞机,开始了我们这一次的休大实习之旅。当地时间25号下午5点,我们通过了抵达美国的最后一道防线,怀着激动的心情到了美国。一出机场我就看见了来接机的学姐学长们,一群人热热闹闹的,迅速和他们“相认”之后,一行人被他们接走。

在开始的2天里,由于是周末,许多地方都没有上班,因此我们很多手续都办不了。在这2天里,学姐带着我熟悉了休斯顿和休斯顿大学ECE部门的基本情况。在休斯顿,高速公路都是修在城内的,路上没什么人,车基本上都是70码往上走,周围没有高楼大厦,有的只是一幢幢小平房,就像是家有的别墅,意境很好。开车时望望窗外,田园风光景色怡人,空气清新无比,云朵压得很低,就像伸手可触。置身于这样的广阔中,总让人觉得辽阔。这里天黑的很晚,大概9点太阳才下山。晚上单独外出是非常危险的,学姐一直在向我强调这一点。第一天下午我们到了之后,第一站就是walmart。在超市里我看到了各种奇怪的蔬菜,比如青色的西红柿等,也许到了这边很难克服的一个大关就是饮食习惯了。之后我们逍遥地开过了休大的校园,学校不大,建筑学院的楼很漂亮,而我们ECE的楼相较之下就普通多了。学校最多的地方就是停车场,还是有好几层的,可以见得大部分学生都是开车出行,没有车真是寸步难行。最后就回到学姐的小窝,然后开始了倒时差的第一天。

接下来的几天,我办好了电话卡、银行卡,在休大顺利的check-in,并尽快办好了宿舍入住手续。我们一行9个人在休大的披萨店有了我们第一次的小聚餐,交流着各自的适应情况和感受。大家都特别开心,尤其是在这个异国他乡,我们在一起就是一种集体的力量。果然不出所料,才呆了3、4天,我们就要被这里的饮食给搞崩溃了。于是乎,我们开始自己做饭了。还好我们有大厨在,王泽、程天舒、李慧晗、熊诚、黄煜都是很厉害的,家常小菜、精致炒饭、黑椒牛排、烤鸡翅等等,都是拯救我们一群人于水深火热之中的美食。除了吃,我们所在的宿舍还有一个小的健身房,我也时常去跑跑步,保持一个健康的生活习惯。美国人对健身非常热爱,这点我们可以从他们投资巨大的体育馆、建设健身场所可以看出。这一点非常值得我们学习。

戴政泓

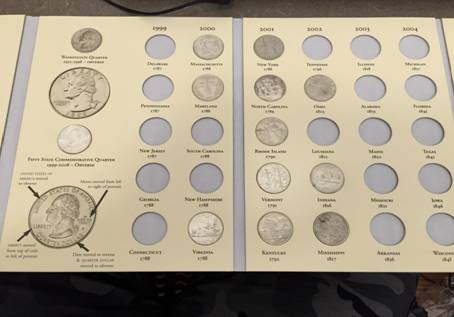

经过了13个小时的飞行,我们终于抵达了休斯顿。一下飞机,已经接近当地时间下午5点。来接我的学长手里还拿着一张印着我名字的纸,真是倍感亲切啊!由于在休斯顿大学的住宿还没办妥,所以刚开始的两天只能在学长家里暂住。学长开车带着我置办了一些生活用品,办了手机卡,还带我去当地餐厅吃了德州牛排。值得一提的是,学长还带我到书店挑了一本收集硬币的小册子,来收集美国各个不同的州生产的quarter(25美分),每个州的quarter都不同,上面会有不同的象征性图案。但是后来发现在这儿生活一般都刷卡消费,一般只有在洗衣服的时候会用到硬币,看来想在3个月内集齐这些硬币是一项艰巨的任务啊!

周一周二,学姐学长带着我们去了学校的学生中心办了报道手续,住宿手续,还帮我们办了银行卡。真是麻烦他们了!

周三的时候,学长带着我去了实验室逛逛,由于我的导师回国了,这周的任务就只能是熟悉熟悉实验室设备,看看相应的论文了。之前和导师也沟通了我这次实习的研究方向,二维过渡金属元素的硫化物薄膜生长,实验室有个孟加拉小哥正好在研究石墨烯薄膜的生长,都是用化学气相沉积法来生成薄膜,于是他给我了近一百页的论文资料,让我本周内看完实验部分,看来周末又有的忙了。

储晓青

来休斯顿的第一周主要还是在适应这边的生活。上周六下午三点多我到达了休斯顿的乔治布什机场,来自休斯顿大学的中国留学生接我坐车回到住处。在周末,我在休斯顿大学同一个实验室的学长的陪同下,在沃尔玛超市购买了一些生活用品。由于住在学长家,学长平时都是自己做饭,所以我也帮忙做饭,开始体验普通留学生的日常生活。住在学长家的最大感受是:作为留学生,大部分生活琐事以及沉重的学业任务都要靠自己一个人去完成,所以独立生活的能力和坚定的意志是很重要的。我们在国外能够这么顺利地度过过渡期真的很幸运,能够得到前辈们的帮助,我们应该常怀感恩之心。

周一我们一起来到学校,先到学校的国际学生和学者服务中心办理了一些手续,然后我们第二批到达休大的学生与第一批到达的学生一起在学校附近的披萨店吃了午饭,席间我们听第一批来实习的同学谈了谈这边的生活以及一些趣闻轶事。之后我们便各自回到自己所在的实验室,开始熟悉实验室的工作。因为指导我的姚老师还没有回美国,他只是发邮件告诉我这次实习的任务是做二硫化钼的超级电容器,所以第一周我主要在阅读文献,进一步了解超级电容器。实验室的学长都在忙于做自己的实验或者一起讨论问题,而且他们每周的工作时间是周一到周六,工作日每天带午饭和晚饭,我意识到这个实验室的学生都很勤奋刻苦,姚老师的要求也比较高。听来自华科的曾绮学姐说,我所在的实验室是休大ECE系近年来发展很快的一个实验室,这也是姚老师和实验室的学生一起努力奋斗的成果。