1 公共篇

(由吴纯宇整理)

这周大家在实验室的任务并不是很重,但都开始操心一些自己未来发展的事情了。

首先是自己大学三年的加权情况和排名。加权这个东西虽然不一定能反映一个人的全部,但最后保研出国还是得看它。所以大家还是比较紧张。种子班的加权计算还格外麻烦,我也忙着联系国内同学帮我办理。

其次是保研,工作,出国的准备。想保研的留心着学校的保研形势,想工作的关注着学校的招聘信息,想出国的操心着出国材料的准备。

最后是实验室的去留问题。我们六个人除了杨帆决定找工作外,其余五个人都有意愿在实验室留下来。Dr. Fan和其余五个导师很快会对我们面试。

总之,毕竟是大学的最后关键时期,大家并不轻松。

另外,罗拉已经开始降温了。公寓门口的树已经慢慢变黄。空气中似乎总弥漫着些许水汽,门口的公园在雾中朦朦胧胧看不清楚。气温低了,周围似乎也变得安静起来。人们在这样的氛围中也不愿讲更多的话。

周末下了一场雨,让人觉得寒意逼人。再加上天色整天都有些昏暗,大家都睡了个好觉。

周末晚上,我和徐冰洁跟着黄总,逛了一下圣路易斯的中国超市,给家里买了一些平时很难买上的菜。比如花生米,腐竹等在这边很少吃上的菜。晚上去了一家中国餐馆,竟然吃上了北京烤鸭。虽然做得不算很正宗,但我还是觉得好吃得不得了。

最后,希望我们都能努力朝着自己的目标走去,在大学最后的关键时期把握住自己,不掉链子。

2 个人篇

2.1 孙经东

本项目现在可以说处在“精益求精”的阶段,在确保测量规范准确的前提下,对预测值和测量值差别较大的地方,反复推导原因,并一一解决,力求得到我们和赞助商双方都信赖和接受的最终数据。上周解决了天线极化错误的问题后,通过对数周期天线的测量结果证明之前喇叭天线的测量数据较为理想,那么剩下需要探索的问题主要有以下几点:

1. 近场等效场源转化得到远场辐射在整个测试频率范围内都稍低(低2~3dB),因为是整体偏小,所以问题可能出在CST模型中。

2. 喇叭天线测量的远场辐射在较大的频率范围内都高于Dr. Hubing教授给出预测方法得到的预测值。然而Dr. Hubing教授的预测方法得到的是Worst case(最坏情况),从之前的验证结果看,Dr.Hubing教授的预测值也往往是最大的,所以这里Antenna或Probe的factor可能也有问题。

3. 低频范围(1~7GHz)内,数据吻合不是特别理想,原因之一可能是因为附近有一个很强的谐振,这是我们没法处理的,但是还有一个可能的原因就是我们使用的VNA(矢量网络分析仪)在低频不够准确,这一点我们是可以验证的。

我们首先全局检查了一遍参数的设置,并且重新测量了一遍散热片的参数,在此过程中发现了实际数据与CST模型不吻合的地方。在实际的散热片上,散热片到地的距离为1.7mm,然而在CST模型中,这个高度却被设置为1.4mm,这个问题出现的原因可能是我们更换过激励的Pin,以及散热片四个角的固定物,在更换过程中没有注意保持高度一致,结果CST模型中依然沿用了旧的数据。这相差的0.3mm导致了近场等效场源转换得到的远场辐射整体提高了2dB(可以自行计算一下db(1.7/1.4)的值),同时单Port激励仿真得到的辐射结果在低频段也有所提高,使得低频的吻合度提高。

审查工作继续,我们打印出了之前对Probe做校正时的测量值,校正Probe可以得到Probe Factor,这个参数十分重要,是我们制作的E-Probe的基本参数,在Dr.Hubing教授给的预测公式,以及生成近场激励源文件过程中都会用到。我们以图像的形式打印出了之前Probe Factor测量时数据,因为Probe校正时用的小散热片是一个对称的结构,所以当我们沿着其四个面,每个面分多个点逐个去测量电压(实际测S21可以转化为电压)时,在每个面内对称的两点,其频域内电压曲线应该是十分相似(甚至可以说基本一致)的,但是我们发现上次测量的值,在至少两组点上出现了明显不对称的情况,于是我们重搭Setup测试了一遍,发现实际上是对称的,小散热片并没有损坏,所以确认是上次测量出现了一定失误,用修正后的Probe Factor带入模型,Dr. Hubing教授的预测值在几乎所有频率上都大于其他测量值,符合教授论文中和我们之前验证过的结果。

最后就是验证一下VNA仪器了,其实像这样高端的仪器不准确可能性极小,但是考虑到所用的20GHz VNA的出厂日期比我的出生年月还要早,所以还是有探索一把的价值的。因为我们只需要探索低频范围的数据(高频还是很有信心的),故异想天开,用了一台SA(频谱分析仪)去代替VNA,这台最高测量频率只到8.5GHz的SA有一个巨牛逼的功能,就是一个最高达7GHz的Generator(激发器),通过这个Generator,这个SA完全可以在7GHz范围内替代部分VNA的功能,Generator的输出我们连到散热器下方的激励端口,接收器连接天线,这样一来,这台SA即便只能测S21不能测S12的单向VNA,对于我们的验证也已经足够用了。最后结果表明,改造后的SA与老VNA的测量结果十分吻合,但是SA的结果误差稍微小一点点。这一步验证我认为没有太大改进,但是乐趣十足,原来仪器还能如此灵活地使用!

本周虽然只是对我们之前的结果进行“修补”和“优化”,但是难度却不小,因为我们要审视结果,区分哪些差异是谐振等我们无法处理的问题,而哪些是我们可以去investigate(探究)的问题,而且我们一定会探究到底。这里不得不佩服导师Victor的严谨,以及他对测量数据的尊重,可以说,因为他准确的判断,我们省下很多没有必要的重复工作,而是直接去验证最关键的因素,有多余时间后才慢慢把边边角角上可能的原因测试一遍。这种判断力和眼光应该就是EMC领域经验的一种体现,而在EMC,经验往往比理论更加重要。

2.2 吴纯宇

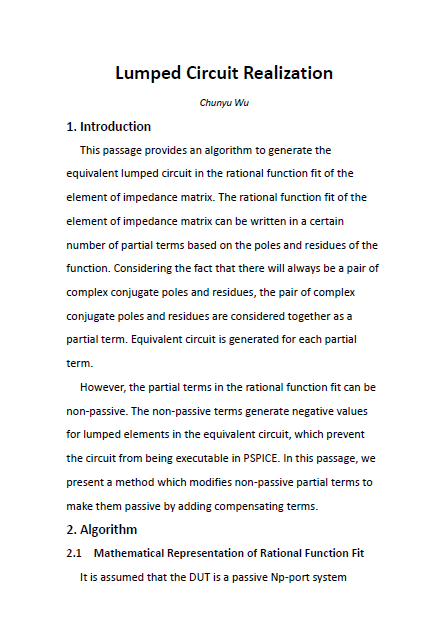

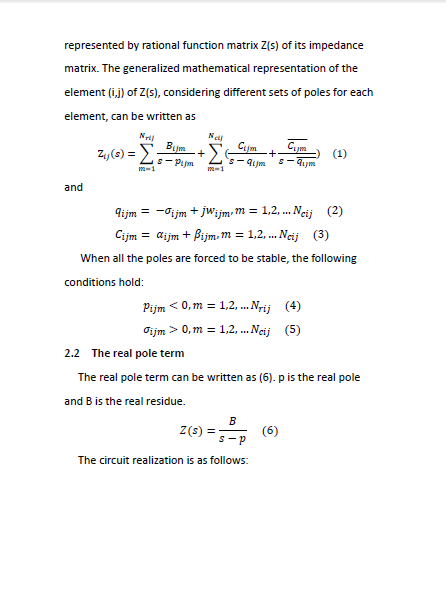

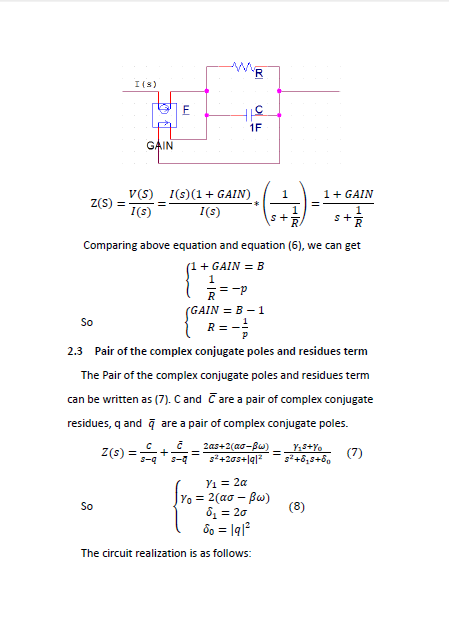

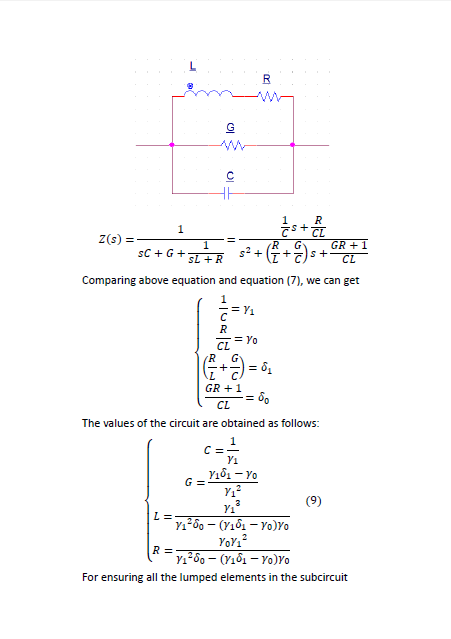

这周主要是针对上一周的编程任务写了一份英文报告。

报告所运用的知识都是我们学过的知识。下面把报告全文直接粘上:

2.3 徐冰洁

经过这一周的努力工作,我在知识和心态上都收获很大。前半周,做完了用FIR滤波器模拟Crosstalk项目中除了最后VNA实际测量之外所有步骤;后半周,学习HFSS,CST,Altium Designers软件,设计仿真GPS天线并画出Layout。前一个项目,遇到问题,自己探索方法,然后一步步解决,得到最后结果,小有成就感也越来越对这个方向有兴趣;后一个项目,复习并使用《微波技术基础》中微带线知识,学习了新知识和新技术,觉得越来越愉快。

前半周继续Dr.Pommerenke布置的Crosstalk模拟器项目。我算法的主要思想是微波参数矩阵计算,具体步骤就不多讲。用到Matlab,Femas(实验室自己研发的微波方向软件),ADS软件进行计算和仿真。得到仿真的S参数和目标的S参数形状相同,但仿真的S参数比目标S参数幅值小-15dB。整个流程按我自己的想法做下来,关键步骤是得到FIR两端的S参数。所以我分析,我得到FIR两端的S参数计算思路有瑕疵。给Dr.Pommerenke看我所做的工作及结果后,他给了我肯定及鼓励,很开心。期望在下周一的组会中,展示我的实力,并和大家一起brainstorm想出更好的算法思路。

后半周,我自己很想学习HFSS,CST这些在EMC方向必用的软件。带我的学长便分配给我他正在做的设计仿真测量微带天线项目一部分任务。我在他做的Wifi(2.45 GHZ)天线基础上,做GPS(1.575 GHZ)微带天线并仿真画Layout。花了一天时间,复习了微带线知识,学习Patch Antenna知识及设计方法。又花了半天时间,学习HFSS软件基本操作。最后,用设计的尺寸通过HFSS,CST仿真Return Loss(S11)值,在频率1.575 GHZ处谐振,并调整Feed位置使谐振点幅值最小。结果除了带宽较小之外都合理,接着用Altium Designer软件画出天线的PCB图。希望能寄出去制作,然后收到自己做的GPS微带天线实物,作为实习阶段非常有意义的一份纪念品。

总之,这一周是心态转变的一周。对于做EMC这个方向,我越来越有信心和兴趣,也越做越愉快。相信经过扎实的系统的理论知识学习后,配合不断做项目的探索和思考,我能在EMC方向施展拳脚,大放光彩。

2.4 赵碧瑶

这周终于完成了Spice输入文件转换器,周五的时候测试了部分Hspice和Pspice输入文件,找到了程序中的一些问题,并解决。现在余留的问题主要是关于子电路的。首先,不确定使用的Spice引擎是否支持子电路,就我测试的结果来看,该引擎并不支持子电路的相关功能;但是奇怪的是,关于该引擎的官方指南中却明确地给出了子电路的定义以及实例的说明,可能是该公司在写官方指南时计划实现与子电路相关的功能,但是目前可用的软件还没有完善该功能。其次,FEMAS不支持子电路的仿真,有两种选择,一是完善FEMAS关于子电路仿真的函数;二是在Spice输入文件转换器中对子电路做相关的处理。使用后者会相对简单一些,但是如果输入的Spice文件非常复杂,使用子电路频繁,则会使转换过后的文件更加复杂,并且占用很大的存储空间。关于这个问题,需要在周二FEMAS的会议上直接问该公司的员工,并且需要和Mikheil进一步商量。关于该输入文件转换器,写完所有的功能并不是工作的结束,在后面需要大量的测试,先测简单的电路以及小例子,之后需要测试实际项目中的例子。通过大量的测试来不断完善,保证转换后的结果和转换之前完全一致。

这个周关于FEMAS的另一个工作是用我设计的测试板测试了PDN算法。由于测试板非常简单,FEMAS的结果和Matlab的结果完全一致。但是,对于项目中使用的Cisco测试板来说,结果存在比较大的差异。通过结果分析,感觉上是电容的值不同导致了该差异。

关于仿真,Jim需要CST的仿真结果,因此,这个周开始建立CST的仿真模型。理论上讲,CST的仿真结果和HFSS的结果应该完全一致;实际上,CST的仿真结果中电容偏大,感觉非常奇怪,由于模型尺寸完全相同,能够造成差异的地方就是两个软件中使用的材料。对比了在两个仿真软件中使用的材料,发现两个软件对材料的定义并不相同。通过修改不同点,确实使结果差异减小,但并没有完全消除差异,只能继续查看关于端口的定义、材料的其他参量等等来解决该问题。

2.5 杨帆

这周并没有做一些measurement的工作,只是从理论上进一步推导得到一些相关的L、C等数据。

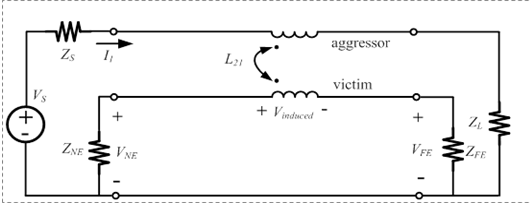

图一所示的是electronic short lines的电感耦合模型,这里我们分析的是弱耦合,即不考虑victim line对aggressor line的影响。

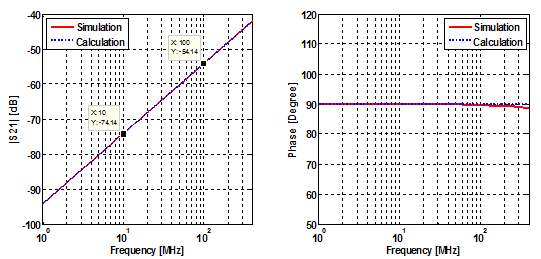

对于所推公式,可用软件仿真结果与我们的公式进行对比:

图?SEQ图\* ARABIC2 PSPICE电路模型

图?SEQ图\* ARABIC3 仿真结果与计算结果对比

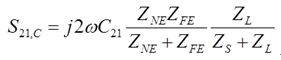

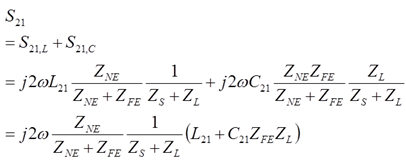

从图三中可以看到,仿真结果与我们的计算结果几乎吻合,说明我们的公式是正确的。同样的,通过分析电容弱耦合的情况最后也可以得到以下结果:

可见我们的推导结果是正确的。

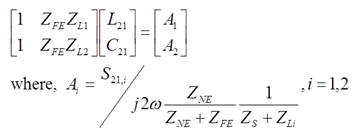

由上述矩阵公式可以得到L21、C21与S21、Z之间的关系,换句话即,知道了S21、Z等参数,就可以求得相关耦合电感,电容等等,这有助于对于我们分析cable connector的SI问题,而S21可以利用VNA测量得到,Z等参数也可以测量得到,不过很多时候为50欧匹配电阻。

2.6 贺嘉贻

这一周相对来说比较轻松,主要是对之前的工作进行一些整理和完善。

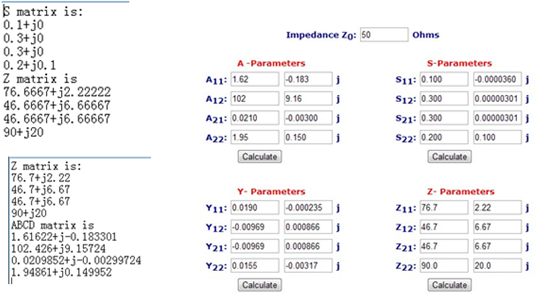

软件任务方面,我将特性阻抗作为一个参数加入到了矩阵转换的函数中,这样就可以实现S和T矩阵到Z、Y、ABCD矩阵的转换,而不仅仅是到归一化矩阵的转换。由于S和T矩阵是归一化入射、反射波之间的关系,所以在不知道特性阻抗的前提下只能完成S、T矩阵到归一化Z、Y、ABCD矩阵之间的转换。加入了特性阻抗作为参数后,就可以将归一化Z、Y、ABCD矩阵转换为Z、Y、ABCD矩阵。

图1.用别的tool来验证我的函数的正确性

这周我还打算将PCB板寄到生产厂商进行制作。在Cadence软件中,PCB板是.brd文件,但是寄给厂家时,不能将.brd文件寄过去,而是要生成Gerber文件,即光绘文件。光绘文件中包含了制作PCB板所需要的全部信息,包括各个层的铺铜,soldermask,pastemask,drill等信息。这也是PCB生产厂家统一规定的文件格式。我对PCB板做了最后的修改,给Dr.Fan确认了之后就将板子寄了出去。

要生产这块4层板需要66美元,听起来并不便宜,可在美国这还是学生优惠价!不过对于实力雄厚的EMC实验室来说,这并不算什么。在美国不管买什么都要交税,但是用实验室的信用卡就可以免税,看来学生还是有一些福利的。按照实验室的规定,我先找秘书lorrie要一张申请表,填上关于购买板子的相关信息,再给Dr.Fan签字,然后就能拿到实验室的信用卡来购买了。大概下周板子就会寄回来,到时就可以进行测量方面的学习和实践。