综述篇

本周是2018年华中科技大学同学来密苏里科技大学EMC LAB进行暑期实习的第六周。这学期是密苏里科技大学开学的第一周,来美国的生活已经逐渐趋于稳定,这周韩国实习生即将结束他们两个月的实习,范老师为他们准备了presentation。让我们也提前学习一下如何做结业报告。学长们给我们推荐了两门课程分别是5600-Interference Control的EMC基础课程(每周一三五早上八点),和Jim的5660-Microwave的SI基础课程(每周一三五中午一点),我们期待下周能去上一下。

个人篇

文|王晓纤

这周我的mentor纯宇从国内回来了,在给他展示完前两周我的工作后,他建议我还是要加快进度。因为整个实习需要建立三个CMC的等效电路,最重要的还是之后CM和DM的测试部分,我应该留充足的时间给测试部分。于是这周我就赶紧测了第三个CMC的数据并建立了电路模型。

第三个CMC形状不同于前两个,所以我之前认为不能用论文上的方法。等纯宇仔细看了第三个线圈时,他告诉我这结构其实是和前两个一样的,都是环绕在共同的芯上而且是对称结构,论文中的方法适用于对称的线圈。在测量结果出来后,意想不到的是,这个线圈的曲线比另外两个看着更理想。计算完等效电路后,我在ads中建立仿真电路,测量和仿真的曲线在30M之前匹配地很好,结果还是很理想的。

于是我转移注意力到第二个线圈上,因为之前得到的测量和仿真的结果吻合度不尽人意,纯宇建议我重新测量数据。在我测量完后,我对比了前后两次的测量数据,基本是重合的,证明测量是有可重复性的。那么问题可能出在仿真电路上,我仔细核对了各个变量的值,发现有个变量的数量级写错了,导致仿真电路结果中一个peak值过低。等将变量调回正确的值后,仿真结果就和测量结果比较吻合了,但是范围只局限在3M之前。

在周五,Nick交给我一个任务,测量DUT中一个transformer的S2P。由于之前我做实验都是单端口测量,借此机会我学会了二端口测量。二端口的校准会比一端口更复杂,但是有了一端口的校准经验,二端口也是有方法可循的。

文|彭哲坤

这一周依旧是每天和小帕教授一起度过。之前都是披荆斩棘,所以还很顺利,但是一旦在某一个环节卡壳,就需要我开始不停地进行尝试了。最终我还会是不幸“中枪”,跳进了一个坑,目前正在挣扎。

Automatization 的硬件工作在本周已经完成。我自己做了一个马达控制电路和串口转光信号电路。其中马达控制电路已经可以工作,我可以通过两路信号分别控制马达的转向以及转速,但是串口转光信号的那一部分还是困难重重,自己做的发送和接收端能够互相接收来自对方的信号,但是无法传输有效的数据给设备,也就无法进行相应的远程控制了。所以这几天要赶工做这一个工作。

测试信号转换波形

这种另外接了一个项目,是关于电阻损坏测试的项目。只有到达一定的测量次数之后电阻阻值才会发生较大变化,并且其波形变化也比较大。由于之前关于ESD测量的时候能够远程进行示波器控制,所以在数据存储方面可以直接沿用以前的code。电阻的测量并不麻烦,只是需要两个人互相搭配进行测试和记录,这样效率翻倍。这一种和Shen Li学姐和Javad一起工作的时间比较多,俩人的工作态度也都很认真,进行的还是很顺利的。但是由于还要顾及Automatization的工作,所以时间依然紧迫,如果远程控制依然不行的话,下周就找从Apple回来的Shubhankar进行技术支持了。还是希望能够尽快搞定,所以周末加班还是很有必要的。

测试电阻的静电耐受力

忙碌的工作很考验人的耐心,尤其是在有教授和Sponsor两方同时督促的情况下,更考验自己的承受力,不过这个项目的方向还是比较明确的,因为整个Automatization的工作已经完成了大半,剩下的主要就是软件控制方面,所以这几天加紧步伐才是关键。迈过这一道坎就是晴天。

文|张秀珍

天气转凉,罗拉的秋天已经到来,而这周我的工作也遇到了许多的问题。周一Dr.Bo组织了一次组会,确认了接下来我的工作就是将代码能够运行通畅并进行故障潮流的实验。我的手上目前有两份代码,一份是已在windows情况下编译完成并运行过的代码,由于需要使用GPU来运行代码,所以需要将其移植到linux环境下重新编译并运行。但是在这一过程中,代码放在linux环境下重新编译过后运行出现错误,继而发现是代码中部分语句出错导致不能继续运行。第二份代码是第一份代码修改后专门放在linux环境下运行的代码,虽然在编译运行时没有出现大的问题,大部分结果都可以打印在屏幕上,但是实验的相关结果并不能存入指定的文档内,通过一个一个函数和变量的研究发现,主要是代码无法读入作为输入值的一个文档,所以在这一方面还需要继续研究。

除此之外,小帕还让我们参加了另外的一个项目,主要是研究SRT。而我目前的工作就是利用拉绳编码器能够确定相关的坐标。拉绳编码器获取相应的x、y坐标,通过can总线与电脑进行通信,但是目前我们通过代码不能获取相应的坐标值,所以还在排查问题出在哪里。

生活方面,我的厨艺渐渐好了起来,感谢我的室友一直给我练手的机会还不嫌弃我。之前总是会炒不熟或者调料放多了而引起了灾难,但是现在偶尔还是可以得到表扬的。接下来的目标就是努力去解决剩下的问题,才能获得新的进展。

文|徐扬

Automatic tribo-charging test system

上周我们得到了很不错的实验结果,结果显示实验的重复性很好,说明实验方法、流程是没有问题的。但我们在组会上的presentation很不满意,主要原因在于没有把实验过程说清楚,没有给流程图、示意图等,仅依赖文字无法阐释清楚。接下来两天,我就和学长一起rebuild the slides,把实验每个步骤的示意图都画了出来。有时觉得做PPT是件有趣的事,要把自己做的东西描述清楚,配上“美美的图”(一到画图时就感觉艺术细胞的稀缺o(╥﹏╥)o)。某种程度上来说,描述清楚你做的事实际上要比你做了什么的优先级要高。这里很感谢Giorgi,给我们提了许多关于如何做好slides的建议。Lab里大家都很热心,相互探讨的氛围也很好。

Common mode choke

该项目目标是对共模电感(CMC)建模,且建的模型要能描述出其与其它器件的耦合。本周我主要做电感S参数的测量、电感core的电容测量。用8.5G VNA测量电感的S参数特性,熟悉了VNA的校准及使用。有次在测量4端口参数时,连续两次测量的结果都是错误的,第一次数据居然没有保存成功(直到现在也没弄明白为什么,应该是某个步骤出问题了),第二次测量时端口接头里混进了一个0欧的(本应都用50欧的才对),测得的数据不能用,导致睿杰学长连夜重测(实在是愧疚(ノへ ̄、)),但学长很耐心,原谅我的错误并鼓励我~

另外就是磁芯电容值的测量,Sammer教了我如何做Port extension的校准,非常耐心,测量过程中把注意事项、如何验证是否校准成功等等通过实际操作演示得很清楚。

学长们都很忙,周末又没娱乐活动了,平时晚上倒是有去体育馆打羽毛球。这周做的两次饭菜都很失败,得反思反思了╰( ̄▽ ̄)╭。

文|李姜帅

本周是任务量很大的一周,主要是在扫描数据和处理数据上面。

因为这周一开学,实验室所有的人都回来了,所以仪器方面很紧张,我的smart scan setup需要两个信号发生器,一个8.5Ghz的VNA,一个smart scan,还需要公用机和两个log priodic antennas。基本上来说,整个白天都没有什么机会去搭好setup去进行扫描,有一天能凑齐所有的仪器,但是只有三个小时的时间去测需要的数据。Victor需要我对每一个position扫16010个点,并且把每条line扫描2遍,而且去要调改sourceAB的值四次,加起来的话,要去扫描16次,每次有50*16010个点,三个小时的时间,只能扫2-3次,除去重新搭建setup的时间,只能扫2次不到。

面对这样的问题,我只能在白天整合所有的数据处理代码,因为自己对矩阵的用法不熟悉,所以在处理相位和resolved的幅度和相对相位方面走了很多弯路。在对BSS的初步分离结果里,自己也编写了一个斜率冒泡算法,把初步分离的结果整合为sourceA和sourceB的近似解,这样,就对下一步phase-resolved的幅度重建和相位重建打好基础。之后再整合起所有的代码,实现了自动整合-比较-重建-画图的总体代码。

白天就在和代码的焦灼中度过了,等到了半夜十一点,实验室的人基本都快走完了,仪器也就空余了下来,所以晚上是我搭建setup和进行数据扫描和数据搜集的主场。

这个星期也比较的累,不仅是因为每天很晚睡很早起来,而且情感上也有点受伤,不多言,下周希望自己能调整过来,继续加油。

文|彭年

这周生病了,两天状态不好。在异国生病的感觉很心酸,还好身边有朋友们的关心。罗拉的天气飘忽不定,就算下雨,也不会下很久,总是阵势很大,但很快就过去了。每天的生活早已形成规律,在实验室久坐着,又不用走路,所以每天都想着能抽出一点点时间去体育馆运动一会,也算是调节一下在lab的生活。

周一跟导师开完会之后,就开始一周的工作了。

主要任务就是把代码调通,一遍一遍run 不同的case,分为三种情况,runpf, runopf, 以及runcpf。得到的仿真结果是一堆关于网络数据,数据量不算大,但是直接print出来还是不够直观,我想着下一步将这些参数可视化,直接通过网络图显示。由于是算法问题,还涉及到各种各样的算法,为了使project更加顺利地进行,我将几种关于网络优化问题的常见算法做了搜寻与总结。在将代码调通之后,就是进一步修改,以能够适应bad data的检测。

在实验室待着,还被一个教授拉过去开使一个新的项目工作。做的是EMI方向的。Mentor跟我们讲了project,还安排了任务。起初是使用传感器去测量某个点的位置,在进行软件硬件配置之后,我们开始工作,但是接受不到CAN总线传过来的数据。Mentor建议我们一步一步排查问题,是否连接上,CAN bus是否能传数据,传感器与bus之间线路是否连接好,驱动有没有问题,代码有没有问题。我们确定了CAN bus已经连好了laptop,也确定CAN能工作。利用Matlab接收时,一直收到的是空包。传感器是否work我们无法确定,后来问了实验室其他曾经使用过这台仪器的人,都说之前不能够work。后来一次与Google的meeting上,教授建议我们不要再采用这种方法,所以mentor换了一个实验平台。我们开始搭这个实验平台。之前的测试结果是用一个路由器作为source,教授建议实验应该多几种sources,所以我们找到了不用的电脑主机拆下来作为source并使用仪器来检测场中的异常频率。

这周还要做report,希望进展顺利。

文|杨光

这周是来实习的第六周,本周的任务是继续上周的udp协议的传输,在此基础上增加一台电脑的连接,保证达到三者之间完成通信,这样做的原因是由于vna只能与win系统相互通信,但是对于slam的ros系统只能在linux系统中进行工作,于是,两台电脑间的通信就显得尤为重要。连接好两台电脑后显示出来的波形有些慢,于是调整代码一天后将两台pc间的传输速度达到同步。随后问题又来了,pc1端的噪声传输到pc2端后就会失真或者被抹去,因为数据类型的原因只能读取到后6位到8位会导致数据不够精准,如果出现后十位的特殊的过大或过小的数会导致数据丢失,这也就是为什么一些噪声无法显示出来。请教过学长和同学后将数据类型改为了十六进制,于是可以在有限的位数中表示出更多位数的数据,让数据和图像变得更加精准。下周的任务将是把此模型应用到另一台public computer中,因为学长和我的电脑跑起来不够快,所以为了更精准更快速的工作,于是才初次下策。

周六去了密苏里科技大学的图书馆学了一个下午的gre,希望自己9月1日的gre可以考过。图书馆的环境还是不错的。

晚上回来,仿照美国人的西餐做一顿香辣鱼。

文|张中洋

开疆拓土、高歌猛进的一周。

本周尝试了许多新技术,学到了很多新操作,其中有的像是“夙愿”的愿望也在最近被实现了。最关键的是,本周的进展相当成功。简单列举一下最近在技术方面的成果:

1. MATLAB和Python的联合编程被堪称完美的实现了出来,整个速度相比之前版本快了近400倍

2. 机器学习代码在网络服务器端待机提供服务的接口即将出炉

3. Python多线程操作深入到机器学习的高IO操作部分使得整个过程远为流畅

4. Pytorch框架下多GPU分布式计算也被成功应用到了自己的代码上,并和多线程一起提高了训练速度高达6倍

5. 入门强化学习初见成效,弄懂了一些基本原理

6. 初步了解了GAN和风格迁移的原理并研究了Pytorch实现的代码

7. 个人博客的阅读人数和打赏等功能的添加

8. 对搭载Linux系统的GPU服务器做了较为详尽的调研并推荐给了导师

9. 编写仿真数据生成模块,通过同时执行6个MATLAB进程,并控制CPU核心的使用在一天之内仿真得到了之前要跑一周仿真才能得到的2.6G的数据

10. 重新编写可复用易复用的MATLAB读取仿真数据并生成数据集的代码替换掉之前的可读性复用性差的代码

11. 配置了命令行下百度云高速下载器方便远程传输大型数据集

12. 修复了Lab公用机1号机Win10系统的开始菜单及其他一些系统组件无法显示的问题

13. 收集整理从入门Python到深度强化学习的各种资源并制作成PDF与学长们分享

另外,最近还养成了每天练习英语口语和法语的习惯,希望可以一直坚持下去。英语口语一直是我的硬伤,虽说能够使用英语和导师进行一些基本的学术交流,但是自知蹩脚的口语迟早会成为前进路上的一块绊脚石,应该尽早除掉。下个月可能还会考一次GRE,希望最近能多抽出些时间把之前没有背完的单词给背完,强化一下verbal部分吧。

文|马富为

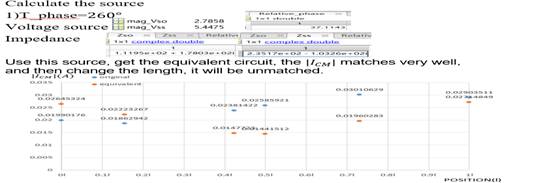

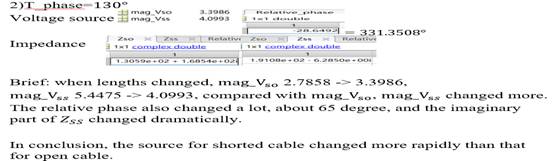

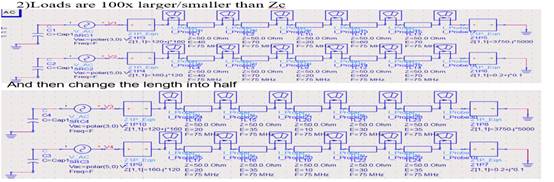

Dr.Beetner的想法是根据提取出来的等效源的幅值、相对相位以及源端阻抗,替换掉原电路中的源端部分,来预测任意长度的cable harness的电流分布。不得不感叹一句,这是一个非常大的脑洞。所以,在利用实验平台测得实际数据后,我们改变传输线长度,再次测量数据以计算新的等效源,然后就悲剧了……,不同长度下得到的等效源的幅值、相对相位以及源端阻抗的数值相差蛮大。也就是说,特定长度下有限几组数据算得的等效源只能用来预测特定长度下cable harness的电流分布。在于Dr.B及时沟通这个情况之后,Beetner又让我回到仿真,来探索在不同负载情况下,这些等效源数值之间的变化以及与原电路实际源端部分的差值。待这些仿真完成后,做一个报告给他看看,以决定下一步的方向。

前几周实在是顺风顺水,这次终于是遇到了一个挺大的麻烦。或许这才是真正的科研的样子吧。哪有那么顺利,一帆风顺就取得突破的呢。本就是一条披荆斩棘的路,倘若此路不通,那也是再正常不过的事情。前途未必是光明的,但道路一定是曲折的,只要坚持下去,也能够多排除几条错误的道路,离最终的柳暗花明更近一步。