1 公共篇

(由贺嘉贻和赵碧瑶执笔)

这一周MST正式上课了,出去实习的学生也都回来了,实验室突然多了很多人,学校也是一样的情况。每个学期大家一般都会选两门课加一门research,这样会感觉相对轻松些,如果直接选三门课,会非常累。

关于美国的学制,并没有一个像中国教育部这样的政府部门管理其高等教育,而由国家和地区的认证中心来认可高等院校和专业。学制上也因地域和学校而有不同。美国大学所采行的学历(Academic Calendar System)因学校而异,可细分为早学期制(Early Semesters)、学期制(Semesters)、学季制(Quarters)、三学期制(Trimester)等四种。不同的学制会影响毕业学分的计算、开课方式及修业周期等学习因素。在美国,早学期制越来越受到欢迎,许多学校也都从学季及学期制转入早学期制。但不管采用什么样的学制,一般都是秋季入学,虽然有的学校在其他时间也接收学生入学,但是可选的课会很受限制,并不利于自己的发展。因此在申请学校的时候,尽量申请秋季入学比较好。

开学之后,之前冷清的校园里突然多了很多人,图书馆里的人更多了,校园的学术的氛围非常浓厚。走在路上的学生多半手里都拿着书,有的赶着去上课,有的去自习,就连我们在EE门口等shuttle的时候,里面的大厅里就有学生拿着一本信号分析的书在非常认真的看着。当我们朝教室里看的时候,学生都在边听边做笔记。学生们上课学习是非常用功的,而且大家都把上课看得非常严肃和认真,经常实验室的导师想跟某个学生谈谈,在约时间的时候,只要该学生在那个时间有课,导师会毫不犹豫地更改时间。

另外在周五,小帕教授和Beetner教授给实验室全体人员开了一个关于在实验室工作的指导的会议。Dr. Beetner主要讲了一下实验室的一些规定和资源的使用方法。其中包括了实验室shuttle的使用规定和注意事项,个人信息在实验室网站上的更新;Dr.Beetner还向我们展示了怎样找到实验室的资源及这些资源的用法,如EMCCenter网站的登录和资料查询,实验室的软件、硬件资源的介绍和怎样获取资源。

小帕教授则主要强调了如何正确使用实验室的仪器和器材,以减少器材和仪器的损坏。小帕教授是实验室主要负责管理实验器材的,所以他对这方面很重视,加上他非常严谨,也非常爱惜仪器,平时经常能看到他对学生讲解或者演示这些器材设备的用法。最近实验室损坏的器材和设备有点多,他看到不按规定来使用仪器的现象就会非常痛心,因而他决定强调仪器的使用,减少损坏。接着他就花了很长时间强调使用规定,并且指出了一些常见的错误使用方法。他甚至拿来了一些cable,向我们展示这些cable应该如何连接、以及哪些连接方式是错误的。同时他安排了不同的人管理不同的仪器,收集到处分散的仪器,然后归类整理。

同时,周五也是是实验室一个学长的生日,所以晚上实验室大概有接近30人在他们家开Party。大家一起买了一个巨大的贺卡,每个人在上面写了一两句祝福的话。另外我们六人一起买了一个精美的相框送给学长。之后大家一起吃火锅、吃蛋糕、看了一部名叫“Now you see me”的电影,在看完电影后大家还意犹未尽地讨论了一下电影中的情节,玩得非常开心。这就是我们在罗拉非常开心的生活,实验室中国人很多,大家都非常团结,周五晚上聚在一起玩一下,作为紧张工作的放松,同时也增进了大家的情谊。现在我们已经没有刚刚到来时的那种迷茫,更多的是融入到这个集体中,更这些优秀而可爱可亲的人在一起,共同努力,共同欢笑。

2 个人篇

2.1 孙经东——Huawei Heat sink/IC field transformation

项目的主要目的是通过得到近场辐射情况,可以导出远场的辐射情况,我们知道远场辐射是很难测量的,假想一个半径1米的半球罩在待测器件上,其辐射的峰值可能出现在球面上任何位置,所以测量时需要将器件旋转360度,并且在器件的每一个旋转度数上再旋转接收天线90度,以覆盖半球面的每个位置,对于小型器件,可能通过一些机械臂完成测量任务,但是也十分耗时,对于大型器件(EMI辐射影响可能更关键),就几乎没有办法机械化测量。为了证明我们的转换方法有效,需要提供三组数据进行比较,一是直接测量出来的远场辐射情况;二是通过我们的方法近远场转换得到的远场辐射情况;三是通过CST软件仿真得到的远场辐射情况。经过上周极其苦逼的测量,前两组数据已经得到,其结果比较吻合,所以本周的工作主要是通过CST仿真并进行验证。

在使用CST仿真之前,我们需要对近场数据进行一些预处理,使用工具是MATLAB。首先把测试到的功率转为场强,确定激励位置后,通过插值平滑数据点,使场强以cell为单位分布到所需位置上,之后按照CST规定的NFD激励文件格式,生成近场源激励文件,这样就可以在CST工程中导入激励文件,自动生成激励源。在CST MWS微波工作室中,我们需要根据实际情况建立模型,模型中散热片的长宽高和形状都要完全与实际使用的散热片一致,材料的选择最为关键,我们知道真正的远场辐射是某一外表面上磁流和电流共同作用的结果,但我们近场测量使用了比较精确的E Probe,只能测电场,也就是只有磁流的数据,通过等效,普通材质磁流和电流产生的远场辐射正好等于PEC材料磁流的辐射结果,我们把散热片的材质选为PEC,最后确定边界和计算区域,然后外侧添加远场Monitor或Probe,就可以运行仿真观察结果。

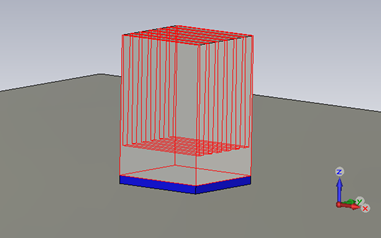

图?SEQ图\* ARABIC1 CST散热片模型

上图中红色线勾勒出的是散热片的形状,下方蓝色带表示激励的位置(非强度分布)

CST仿真是十分繁重而且耗时的工作,对CPU性能要求很高,而且最好有GPU加速。即使我们使用了实验室最好的主机,开GPU加速,也需要四个小时才能跑完全部的仿真,得到结果。在整个过程中,我有几点收获:一是从测量转到了理论,通过Victor的讲解,更深刻地了解了项目的理论基础,回想测量时的情况,突然明白Victor对测量过程中的一些要求,这都是跟背后转换的理论息息相关的。二是发现其实仿真与测量十分类似,都需要一步一个脚印地走,可能有些人认为仿真就是开软件跑一下就OK了,如果错了再修改,重新运行一下就好,然而实际上,仿真也是耗时耗力的工作,而且错误的结果可能把人引向歧途,我们需要做的是明确的知晓自己一步一步写代码、建工程、选材料的原因和预期的结果,并一步一步验证,例如在模型建立时检查使用的单位以及尺寸;在使用真正的激励源前,可以先生成一个均匀而简单的激励测试一下CST模型建立是否出错等等,避免最终结果不吻合还需要回头返工,到时候就很难确定问题出在哪里。 在本周的末尾,我们抓紧时间测量了一个新对数周期天线的增益,也是我独立搭起来的第一个Setup。测量结果与datasheet差不到1dB,非常有成就感。

2.2 吴纯宇——基于3D打印技术的信道模拟器

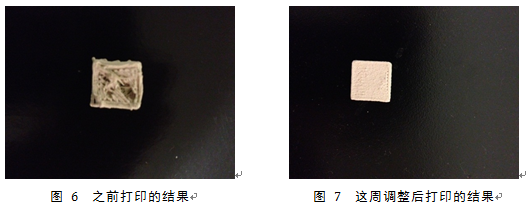

这周在打印效果上有很大的进步。主要是在gcode的生成上下了一些功夫。我们改了很多设置的参数。一方面是打印头的走线路径,另一方面是打印块的各种类型层的层数。

在打印头的走线路径上,我们由45度角的走线路径改为0度走线,因为45度的走线路径总会搅乱整个层,而且打印头走的太快,打印出的材料路径经常是断的。

另一方面,我们调整了solid层的层数,solid层是指路线间隔很密的那种层。如果solid层太多,打印出的方块中间部分会向四周溢出,看起来就中间大,两头小,不垂直。因此我们将中间部分都改为了Fill层,Fill层的路线密度要小得多。

同时,我们也通过修改固件中的参数来调整材料的挤出速度,材料向四周扩散的趋势也得到遏制。结果可以见下面两个图的对比,明显可见效果变好。

2.3 徐冰洁——JOHN DEERE power inverter ADS仿真

跟着DR.Beetner做的John Deere Power Inverter项目ADS仿真部分在周一与John Deere公司的电话会议中圆满结束。Beetner总结这几周的工作,永远不要完全相信软件仿真结果。实际上,在两个methods结合的仿真过程中,由于每次仿真都是在一个电路上改动,没有保存每一种,所以连接时可能出现了问题但后来没法CHECK,总之出来的S21波形很离奇。经过分析电路,应该比没加RC FILTERS时要大才对。后来经过重新仿真,的确之前太小的波形结果错误。理论分析永远是做工程项目的基础。

这周主要任务是做Dr.Pommerenke的Channel Emulator项目。我做的是用FIR FILTERS实现某个给定S参数的Channel.硬件为有两个FIR FILTER的IC的板子,这块板子是Hittite公司的最新还没上市的板子。软件是板子配套的,可以通过选择Channel选择FIR FILTER,设置9个TAP参数来实现不同FIR FILTER。Dr.Mikheil用Matlab计算出用Matlab仿真的TAP系数与板子设置系数的对应关系,并计算初给定某个S21曲线得最优FIR FILTER参数。

我负责板子部分,主要用VNA(VECTOR NETWORK ANALYZER矢量网络分析仪)测S参数,先验证Matlab算法准确性。EMC实验室的VNA可以测到20GHZ,这样昂贵的VNA这儿有两台。使用起来,自然也要分外注意小心。学长教我带上防止ESD的腕带,先将VNA的POWER LIMIT到-17db。旋FEMALE和MALE头的时候,注意一定要握住CONNECTOR不动,旋转另一边,以保护CONNECTOR,因为它内部有非常微小的齿很容易被损坏。

这周的几次测试,发现某些系数组合,测试结果和Matlab计算仿真结果差别较大。在排除电路的连接问题后,分析由于Table得到的算法是通过将9个系数都设成一样的,再将测试结果和仿真结果比较得到系数Table,较局限。对于普遍的系数设置甚至只设置单个系数就不太完美。下一步,就是改进Table。

2.4 赵碧瑶——PCB的power distribution network建模

在这个周,我正式开始了PDN算法的编写工作,并且完成了整合。

周一的时候在Mikheil的帮助下,在电脑上装好了FEMAS的工作环境,配置好了工程,并且拿到了所需的MVT代码,而对于其他的功能,我只是拿到了编译好的dll文件,并没有拿到源文件。这样确实让我的工程可以在很短的时间内编译成功,方便了调试。

周二、周三和周四,我几乎所有的时间都是在编写C++代码。这三天Ketan每天很早就过来接我到实验室工作,有两天还是六点半就起来了。因为PDN算法的C++实现是计划在8月15号完成的,但由于期间有一周实验室整体去IEEE开会,而在这周我们也出去玩;加上后来Mikheil又延迟了一周才给我进入FEMAS的权限,已经延期了两周,所以必须加快进度。所幸的是,我们有一个很好的计划,对算法的划分很好,而且有很清晰明确的头文件,非常清楚地知道自己所需要的变量、所需的操作,这样编程起来非常方便。Mikheil说编程是逻辑,我们已经有了很好的逻辑基础,剩下的工作只是码代码和调试。所以在周二的FEMAS的会议上,Jim并没有因为我们的延期而大发脾气,他所交代的是在写完代码要给Mikheil检查,确保所有的计算操作是最简的,而且代码是有效的。周二的时候是计划在周四的PDN会议上有结果展示,后来证明两天的时间是不够的。

在PDN算法的C++实现中,我负责的部分主要是矩阵的操作、参数的计算和spice文件的生成。实际上用到FEMAS库的地方不是很多,而在没用到的部分,我单独建了一个工程来一个一个函数地调试。在周二,我完成了与矩阵相关的两个函数和L矩阵的计算的函数,只剩下spice文件的生成函数。周三开始编写这个函数,spice文件的生成函数是利用之前得到的结果、按照spice文件的格式,描述电路。PDN算法的核心是计算L矩阵,得到分布参数,交给spice仿真。因而spice电路的生成是算法流程的最后一步,之后就可以直接交给spice的相关软件仿真了。这个函数是最复杂的,毕竟涉及了所有矩阵的整合和判断,周四的时候才基本上把这个函数的主体完成了。

周五是整合代码调试,把Ketan写的三个函数和我写的四个函数整合到FEMAS中去。之前,Ketan要求我阅读了实验室的代码编写的建议,怎样增强代码的可读性,可能是因为他在看了我代码之后发现我用循环i变量用得太频繁了。在阅读完这个文件后,我重新修改了我的代码,增加了很多注释,增强了程序的可读性。很快我们就完成了整合,准备下个星期调试。

值得一提的是第一块测试板已经寄到了,计划是下个周测试,测试是利用probe来测试。到目前为止,Jim非常满意项目的进度,虽然有所延迟,但他非常期待下个周的程序的结果及测试数据,当然,这意味着下周将需要努力工作。

2.5 杨帆——双绞线信号完整性问题研究

公司项目部分:

本周,我第一次参加了公司的会议,可惜由于公司员工临时有事,会议仅仅持续了半个小时左右,并且没有得到一些实质性的结论,只是要求我们尽量去模拟双绞线最坏情况下的信号完整性问题,并且用TDR实际测量双绞线的阻抗数据以及利用软件仿真模拟分析双绞线的信号完整性问题。

由于上周我们已经做了一些模型,并且用TDR直接测量得到部分数据,所以这周我们开始用CST来仿真模型。

实验中我们用的是SMA Connector,因此我们做了一个同轴线模型,根据测量,同轴线外直径是4.53mm,利用特性阻抗为50欧姆我们可以求出内直径为1.9687mm,具体模型见图8:

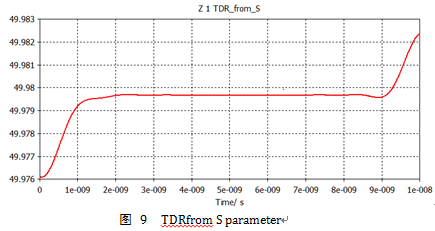

利用仿真得到的S参数结果我们可以得到TDR数据,见图9:

图9 TDRfrom S parameter

从上图中我们可以看出这个同轴线的特征阻抗为50欧,可以证明我们的计算是正确的。另外,我们还建立了一个模型如图10:

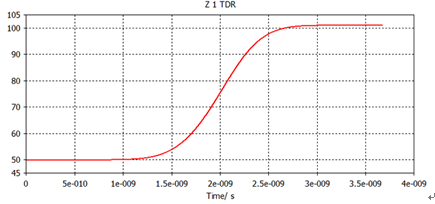

内径较粗的那部分是特征阻抗为50欧的同轴线,内径较细的部分是特征阻抗为100欧的同轴线,所有的尺寸大小均是通过计算得到。同样,仿真得到的S参数,我们可以后处理得到TDR数据,见图11:

通过图11我们可以清晰的看出,在1.5ns前是50欧,经过1ns的time delay,特征阻抗变为100欧左右,与我们设计相符。

前期我们主要是想仿真导线与connector相连后的阻抗,并且将结果与我们利用设备测量出来的结果相比较。目前我们仅仅仿真了connector的情况。只有当connector的仿真结果与实际相符,我们才能利用connector的模型来仿真接下来的各种不同的连接情形。具体的模型在上次周记中已经有了详细介绍,接下来我将利用CST来仿真这些不同的模型,并且与我们用TDR测量得到的数据进行比较。

电磁散射理论部分:

由于公司项目的原因,电磁散射理论部分将近有一个多星期没有跟进了。目前还是在整理以前的文档,并且打算本周跟张教授讨论下一步的计划。

2.6 贺嘉贻——Buffer电路的设计和测量

根据上周和Dr.Fan的讨论结果,这一周我要进行HFSS软件的学习并对该模型进行仿真,并且根据仿真结果尽可能优化。

HFSS – High Frequency Structure Simulator,是Ansoft公司推出的三维电磁仿真软件,目前已被ANSYS公司收购;是世界上第一个商业化的三维结构电磁场仿真软件,业界公认的三维电磁场设计和分析的工业标准。和CST软件一样,HFSS也是从事微波行业的人常用的一款3D模型仿真软件。

用HFSS进行3D模型仿真主要有以下几个步骤:建立模型、设置边界条件、添加端口激励、仿真、最后查看结果。我首先在网上下载了学习教程,了解软件界面和基本功能,然后在网上查看实例模型,对HFSS软件有了一个基本了解后,我开始建立自己的模型。

由于是第一次使用HFSS软件,我花了接近一天的时间才把模型画好,却发现自己在计算尺寸时出现了错误。直接导致整个模型有大量部分都需要修改,又花了我不少时间。不过不断地修改也意味着对软件的大量使用,这让我渐渐熟悉了HFSS软件的用法。在建立好模型和边界条件后,我对于端口激励的设置和各种设置的含义又不懂了。为此我专门去请教了实验室的张教授,Dr.Zhang为我讲解了wave port和lumped port的区别以及各自的原理、积分线的定义,并结合在微波课上学的理论知识为我讲解了几个最基本的模型。听完张教授的讲解后,我对激励端口的设置清楚了很多,有一种茅塞顿开的感觉。将仿真前的工作完成后,终于可以开始仿真了。

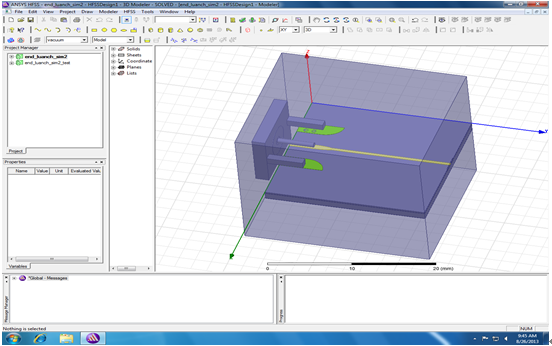

图12 仿真模型

虽然我很高兴我完成了第一个模型的建立,但是仿真结果却非常不好。S11参数在频率不太高(小于1.8GHz)的时候还不错,可以保持在-20dB一下,但是S11会随着频率的升高而急剧上升:在5GHz的时候就只有-7dB了,这个结果实在是太差了。因此下一步我要通过设置变量来对模型进行优化,争取能让它在更高的频率也能保持一个不错的性能。

这一周我学习了HFSS软件的用法,并用它自己建立了模型运行了仿真,感觉收获很大。

完