公共篇

美国中部时间10月10日上午10时,芝加哥阳光明媚。充实的暑期实习已然结束,离别之际恰是感恩之时:

感谢华中科技大学为本科生们提供宝贵的海外实习机会,感谢启明学院刘老师的帮助与支持!感谢国家留学基金委对我们实习期间的经济资助!感谢密苏里科技大学电磁兼容实验室老师与学生们的指导与帮助!

个人篇

钟阳(光电学院13级光电信息科学与工程)

表达了感激之情后,首先我将认真负责地记录下我的收获与体会,将来更要以实际行动报答国家,母校以及老师们的恩情。

既然选择了用一个很长的标题”A Novel Algorithm to Improve Accuracy of 2X Thru De-embedding (SFD) in A 10 Gb/s SFP+ Test Coupon”为实习总结,那么我的答辩注定不会简单。我在2016密苏里科技大学EMC实验室实习项目的最后一篇周记中记录下最终答辩的文档,其目的除了向大家汇报我实习期间的工作情况,更多的是想把经过教授指导、与博士生一同反复修改后的答辩ppt展示出来供大家参考,其中结构的清晰明了以及内容的简明扼要至少能让我感到受益匪浅。

Slide[1]开门见山地阐明主题,并感谢所有提供帮助与支持的的人;Slide[2]围绕主题初步展开,精确地归纳、总结汇报过程中的主要模块:首先介绍项目背景(Background),同时抛出De-embedding这个核心概念,用一个动画生动地展示其本质;接着背景清晰的基础上,对实验测试数据(Measurement Data)进行处理,找到在De-embedding结果中引入误差的主要因素(Major Error Mechanisms);为了得到大量可靠的数据以及利用仿真中的标准值Golden Standards,在全波仿真(Full Wave Modeling)中模拟那些引入误差的主要因素就成为了关键一步,在仿真结果与实验测试结果获得较好匹配时,调整仿真模型从而获得大量可靠数据;然后将原始数据代入已有的De-embedding算法1.0,将其结果与Golden Standard对比,结合理论知识分析De-embedding算法1.0中需要改进的地方,反复修改后算法1.1,算法1.2……初步地在仿真层面验证(误差是否得到有效抑制)后找到改进后的算法1.x;最后得到阶段性结论并阐述该项目广阔的拓展空间。

【1】 【2】

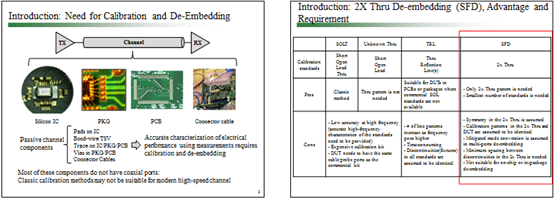

Slide[3]中简单介绍De-embedding的应用背景:对于无源信道的电学特性,准确的特征化(Accurate Characterization)过程要求精准的Calibration或De-embedding,然而传统的校准方法(Classic Calibration Methods)难以适用于现代的高速信道,从而De-embedding技术开始被广泛使用。进一步在Slide[4]中对比分析了SFD(Smart Fixture De-embedding)的优缺点。特别地,根据SFD的一些前提假设,逐条分析不难概括出至少3个在SFD中引入误差的因素:1)存在于2x Thru的非对称结构;2)用于校准的2x Thru和Total Pattern中相应的部分的细微差异(如阻抗不匹配);3)差模和共模之间的模式转换。

【3】 【4】

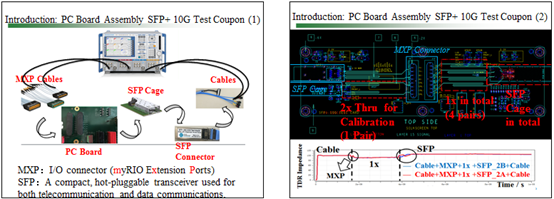

在Introduction模块中,一方面是对De-embedding的背景介绍,另一方面则着眼于项目的研究对象——PC Board Assembly SFP+ 10G Test Coupon。Slide[5]和Slide[6]分别从实验和仿真两个角度分析了这块Cisco的测试板。

【5】 【6】

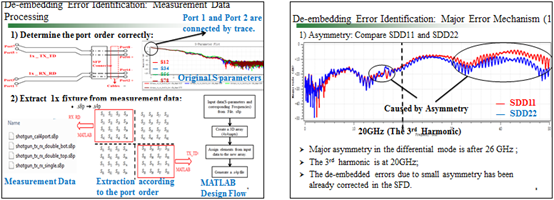

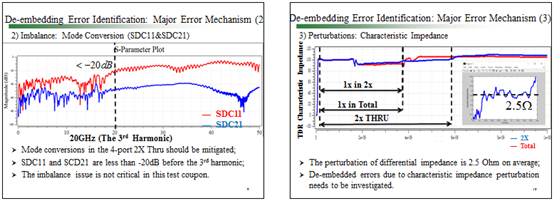

为了找到可能在De-embedding中引入误差的主要因素,对实验测试数据的处理与分析必不可少。Slide[7]介绍了数据处理的过程,主要包括1)根据单端口(Single Ended)的S参数确定端口顺序以及2)利用MATLAB提取测试数据并转换为s4p格式。进而Slide[8], Slide[9]和Slide[10]分别针对Slide[4]中归纳的3个可能引入误差的因素逐条分析,得到结论:对于这块测试板,用于校准的2x Thru和Total Pattern中对应部分的特征阻抗不匹配是最大的误差来源。

【7】 【8】

【9】 【10】

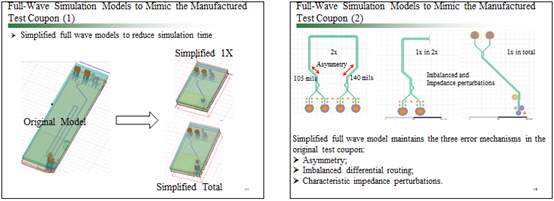

进入仿真阶段,为了减少仿真时间可以合理地简化模型,在保持结构一致的前提下缩短传输线长度,如Slide[11]所示。同时,为了使仿真结构与实验测试结果匹配从而利用仿真得到大量可靠数据,此前分析的几个引入误差的机制需要被充分考虑,例如Slide[12]展示了几个典型的全波仿真模型。

【11】 【12】

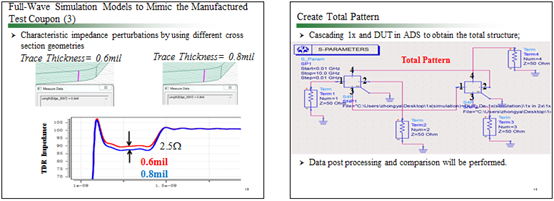

作为最大的误差来源,用于校准的2x Thru和Total Pattern中对应部分之间的特征阻抗不匹配需要在仿真中被特别注意,一个合理的思路就是通过改变传输线的厚度来得到不同的特征阻抗(如Slide[13]所示)。为了精确地得到实验测试中存在的2.5 ohm的平均阻抗差异,可以反复利用Q2D Extractor进行二维平面仿真找到相应的传输线厚度。Slide[14]中展示了用于生成Total Pattern的ADS原理图,其生成途径为Cascade。至此,可靠的数据准备完毕。

【13】 【14】

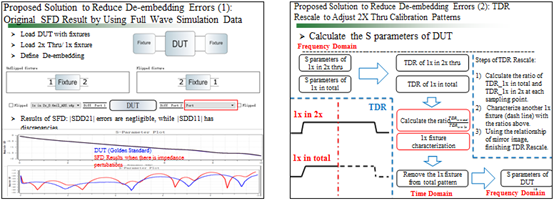

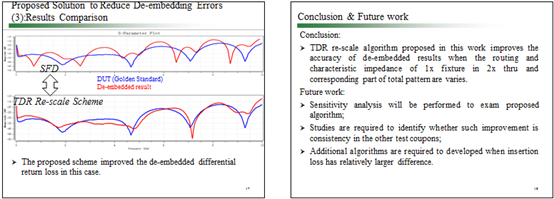

下一个模块的核心集中于探索减小De-embedding误差的手段。Slide[15]介绍了SFD(算法1.0)的主要步骤并将其结果与Golden Standard作比较。Slide[16]则高度地概括了算法改进的核心部分:TDR Rescale Scheme(其中涉及大量的代码内容,不便于通过ppt展示)

【15】 【16】

Slide[17]直观地展示了改进算法后结果准确性的提升,其中蓝色曲线代表Golden Standard,红色曲线代表De-embedding的结果,两者越接近则表明De-embedding的结果越准确。Slide[18]给出阶段性的结论并指明下一阶段的任务。

【17】 【18】

以上是我对答辩内容的初步总结与归纳。除了Cisco的项目,这三个月的实习中我也初步掌握了HFSS,ADS,Q2D等仿真软件,并且运用它们验证了部分经典理论,得到了大量数据。另外,在实验测试方面,熟悉了VNA的操作方法,掌握了E-cal和TRL等校准方法。总之,为期三个月的科研实习拓展了我的知识储备,提高了我的研究能力,丰富了我的人生阅历!最后,再次感谢国家留学基金委,感谢华中科技大学,感谢美国密苏里科技大学!

曾晨(启明学院13级信息类数理提高班)

匆匆三个月,寥寥近百天,从夏天走到了秋天,从远航等到了归来,出国深造的信仰越来越坚定,美好明天的憧憬越来越强烈。记得漂流的喜悦与熬夜赶工的煎熬,也记得初来的新鲜与离去时的熟悉,我相信此行对于我们每个人的意义都不一样,却也坚信此行对于我们每个人都收获满满,无论是知识还是眼界,无论是对每一天的反思还是对未来的思考,也许只有我们接下来继续走过一段段未知却又迷人的路,给自己不断激励,不断挑战,终会有一天,柳暗花明,世界之巅。相信lab会越来越好,我们此行的同学们的明天也会愈发光明。

孙泽(光电学院13级光电信息科学与工程)

这已经是我们在密苏里的最后一周了,大家都在为最后的答辩冲刺。

这周因为要准备答辩的PPT,所以就没有再做新的实验。周一我准备了PPT的初稿。由于我的每一个实验所包含的情况都很多,所以初稿总共有80多页。但是我们只有20分钟的展示时间,所以周二我把PPT当中的某些内容删除,留下了50页,并把这一版发给了Dr. Pommerenke。周三我跟另外两个同学去圣路易斯考了GRE,晚上回来小帕也回了邮件。他对我的PPT当中的某些细节提出了一些意见,此外他认为我的PPT还是有点长。于是周四我继续精简了我的报告,最后只剩下27页。

周五下午我们进行了答辩,根据抽签的情况我是最后一个。前面大家答辩的效果都非常好,我上台的时候不免也有些紧张。不过因为之前在台下已经演练了很多次,所以倒也万无一失地完成了答辩。

周日我们启程前往圣路易斯,并在第二天清晨踏上了回国的飞机。回想起来,这三个月的实习有欢笑,也有紧张,不管结果怎样,都将是我人生中一笔宝贵的财富。

刘远卓(启明学院13级种子班)

转眼就是最后一周了。坐在地上收拾行李的时候回顾这三个月像一场梦一样,如今就要醒了。最后一周的开始,我去了圣路易考了一场GRE,吃了华盛顿大学圣路易斯分校旁的兰州拉面。黄昏走在华大门外的主路上,突然无比思念我科,思念我科的路,思念我科的食堂,数着指头算着回国的日子。

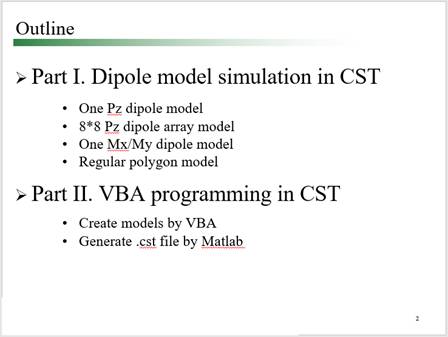

感伤归感伤,答辩才是第一任务。三个月做了很多零零散散的事情,怎么样才能系统地展示给导师和同学们看,也是一门学问。我选取了单个dipole模型的仿真与VBA的使用作为答辩的主要内容。

图1答辩提纲

在移动电子设备中,射频干扰会影响到无线接收器的效果。随着集成电路的频率越来越高,本该接收基站信号的天线会收到来自电路的噪声。为了分析解决这样的问题,我们将高速电路当作贴片天线来分析电路与天线间的耦合噪声。

通过测量实验板,我们可以得到集成电路的E场和H场的数据,通过MATLAB将这些数据转换为我们需要在仿真软件中建立的模型的数据。在仿真软件中,为了节省仿真时间,我们用偶极子阵来代替贴片天线。对于该模型我们关心它三个方向的场,电场z方向,磁场X方向和磁场Y方向。主要工作为在仿真时间尽可能少的情况下寻找合适的模型来代表这三个数据。由于一个圆环加上一个偶极子的模型仿真时间过长,我们尝试使用正六边形、正方形这样的模型代表Mx、My。

单个的偶极子模型处理好后,需要构建偶极子阵。以8*8的偶极子阵为例,每个偶极子的位置、幅度、相位都是不同的,如果手动建立一个个模型不仅耗时长也会经常出错,这时候就需要编程来帮忙。CST软件中有VBA的宏编辑器,借助VBA脚本,我们可以建立工程,包括画模型,设置求解程序,发起仿真,后处理结果。由于我们都是通过MATLAB得到数据的,因此如果能直接用MATLAB生成工程文件,将节省导出导入数据的步骤,同时对于用户来说也不需其他操作直接看到结果。最终我们达到了可以用MATLAB写VB脚本以及运行脚本创建CST工程的效果。

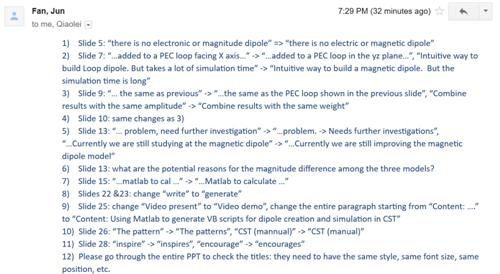

虽然主要内容定下了,但PPT还是反反复复修改了很多次。在答辩方面,翘磊学长很有经验,大家是不可能看完大段文字的,能用图表达的都要用图表达,也不需要将很细节的内容逐一展示,重点应该放在结果与作用上。最让我感动的是范教授。周四下午将PPT发给了范教授,看着他下午一直在忙,想着估计周五才能收到回复了。没想到晚饭结束范教授就回复了。一共给了12条意见,从单词的拼写到语法,从用词的精准到格式的统一,事无巨细,仔仔细细审阅了我每一页PPT。不仅对我如此,同样是范教授的学生的钟阳,也受到了这样负责任的审阅。

图2范教授对我答辩PPT的回复

虽然不出意料地受到了Victor和小帕教授的提问,但也算有惊无险的完成了答辩。EMC实验室教授、学生刻苦钻研、厚积薄发的纯粹的学术精神给我留下了深刻的印象,无论结果如何,这三个月都是一份宝贵的财富。

图3与范峻教授的合影

向浩维(启明学院13级自动化实验班)

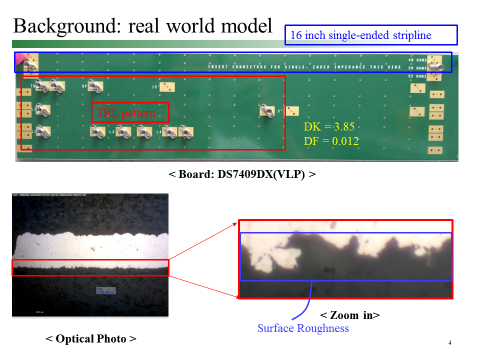

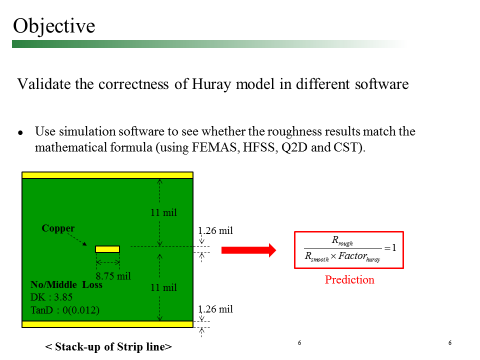

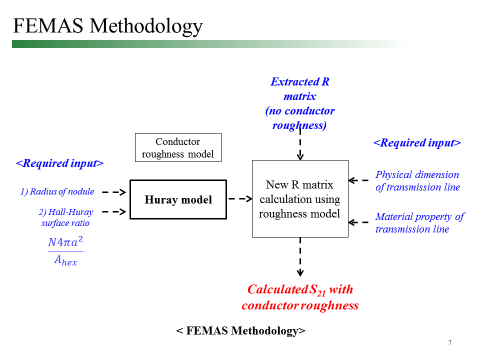

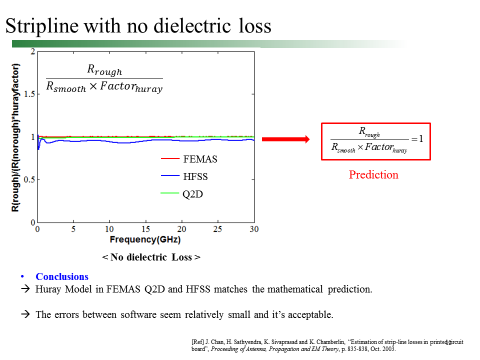

这一周主要的事情就是准备周五下午的答辩,由于开始两个月的时候都是跟着qiaolei学长在学习使用软件,并没有做很多实际项目中的事情,只在最后的一个月里干了一点活,因此答辩的slides做的很费力。我打算把最后一个月做的Surface Roughness作为答辩的主体部分,而之前学习的过程作为之后的补充部分。按照这样的思路,我做了一份ppt,但是qiaolei让我在看一看之前浙大的同学做的ppt。再学习完后,我发现之前自己的思路太凌乱了,如果不是做这个方向的人,是很难看懂我在做什么的。因此我删除了一些不太重要的信息,争取将人们的注意力放到我所做的工作上来。虽然经过精简之后的slides比较简单而且页数少了很多,但是我还是很满意,因此我想这样的slides可以让别人明白自己到底做了什么。

最后答辩的时候,本来一开始进教室的时候是很紧张的,但是当前面3个同学说完了他们的答辩之后,气氛显得很和谐。就连一向心情不好就喜欢挑刺的小帕也没有找我们这些实习生的麻烦。因此我也比较顺利的完成了我的答辩,虽然中途几个老师问了几个问题,但是由于之前准备过,我也给出了一些比较简单的回答。

以下是我答辩一部分的slides。

宋皓升(材料学院13级功能材料)

最后一周进行了答辩,总结了我三个月的工作。

我从事的项目是关于esm的超分辨率问题,一个激励源的波宽大于或等于相应频率下的半波长。当两个激励源靠得很近时,距离小于半波长,那么人只能看到一个波峰,无法分辨两个激励源。我们试图找到一个合适的方法能明显得分辨他们。我们有两个猜想。1)在两个激励源上方放置一块吸波材料,通过改变吸波材料的位置,我们希望发现在吸波材料在激励源正上方时,收集到的能量低于没有吸波材料的情况,然而,我们CST模拟的结果得到的能量与位置的关系图是一条水平线,无法分辨两个峰,那么我将尝试第二个猜想。2)将以整块吸波材料放置在两个源上方,挖一个孔当做aperture,通过改变其位置,并在远场接收其能量信号从而判断。CST模拟结果和我们预期一样,能探测到两个峰。于是,我们开始搭建set-up来从实际角度证明这个方法的可行性。

首先,我们需要找到一块合适的吸波材料,但是,实验结果发现当放置找到的吸波材料在patch(激励源)上时,能量反而升高,和我们预期不一样,于是我们思考是不是吸波材料选择不当,我们把其换为水。但是,逐渐增加水的厚度时,能量依旧升高,我们分析这种奇怪现象的原因,可能是由于我们激励源的选择不对。于是,我们从CST的角度分析了将水层放在patch上,接收到能量的变化,果然和我们的实验结果一样,能量不降反升。接着我们将激励源换成dipole,基于以前的教训,我们先从软件模拟的角度证实这种激励源可行,我们做了仿真模拟,表明水层可以很好地降低dipole激发出的能量,于是我们在搭建set-up。先分别测试了两个loop的性能表现,在将其距离控制在半波长以内以达到我们分辨率限制的要求,结果和我们预期一样。值得一提的是,结果中,中间位置有一个高峰,原因是aperture的直径大于两个激励源的距离,所以两者的能量均可pass through,从而得到这个高能量。

Future Work:1、深入分析dipole和patch场结构对该实验的影响。2、针对不同的激励源,找到optimal的aperture。