渐入佳境

公共篇

经历了第一周的适应与调整,我们一行7人正式步入EMC实验室实习的正轨。正常的作息时间保证了我们的工作效率。

图1华科一行7人穿启明学院队服的集体照

每位同学都忙碌于各自分配的项目,有的抱着电脑奔走于实验室和办公室,和学长对比设置的参数调制,有的和学长们参加实验室与企业的合作电话会议,深入了解关键技术的应用前景………由于我们参与到的项目与自己在本科学习的专业知识有些差别,我们会自己补课学习相关专业知识和仿真软件的运用。

除了正常的学习工作外,我们也进行适当的体育锻炼。由于周一至周三有排球训练,我们无法使用体育馆,只能到莱克星顿的室外篮球场,炙热的天气让我们极其不适应,早早地就散场了。

这周末,我们实习生在张岭学长的邀请下来到他们家做客。在威士忌与果酒的熏陶下,我们上演了UNO、狼人等多种桌游的角逐,欢声笑语中,我们加深了彼此的友谊,感情更像一家人了。为了表达我们对学长们款待的感谢,我们实习生一起回请学长吃西餐。

偶尔我们也会在学长的带领下,去到罗拉市的一些餐厅聚餐改善伙食。特别是周四的晚上,我们光顾了一家别具东方特色的餐馆,品尝到了家乡的味道。平常的时候我们一般都会在实验室附近加油站的subway和麦当劳吃中餐。由于美式快餐过于油腻,没有那么合胃口,因此只要有时间我们也会各自回家做饭。

图2 墨西哥餐厅的正宗美食 图3 自己在家做的晚餐

个人篇

1.曾晨(启明学院13级信息类数理提高班)

本周开始正式工作,工作大致分为两部分,一部分是实现小帕教授对可见信号转化为可听信号的想法,另一部分是跟着Jeet做ESD测试。

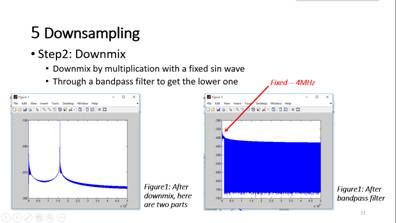

前一个部分的目的是为了让听觉帮助我们察觉微小的信号变化,但是并不是所有信号都可以被听到的,因为我们的听觉范围是20-20kHz,而最佳听觉范围是4kHz,所以我们最好就要把我们感兴趣的信号搬移到4kHz这个位置,这中间需要1/滤波-->2/混频-->3/滤波-->4/降采样这样的几个过程。我通过一个matlab程序最后实现了输入任意信号,给定想要听到的信号,得到固定到4kHz的信号,并对检测到的数据做了一点测试,效果还不错。做出试验后,我做了slides,并在周四与SONY的远程会议上做了第一次展示,得到了对方的肯定,我受到莫大的鼓舞,以下是其中的一些仿真结果与解释。

但是这里其实做这个工作的目标有点问题,Ahmad也指出了,既然我们能够看到ESD前后的区别,为啥还要通过音频感知呢?我们需要的其实是自动地让音频识别视觉见不到的ESD前后的表现。我觉得这是很有道理的,接下来我将会继续思考如何实现这个,现在看来还是不太容易的。

图4 向SONY远程会议展示的slides

在声音信号处理方面,本周我还调研了一些压缩算法,为的是抑制高幅值的声音,从而让低幅值的声音听起来更明显,我试了通信原理中的A律和mu律,效果都不太好,改变并不明显,而对于常用于音频信号的dynamic range compression还没做试验,接下来将会做测试,希望能够work。

本周另一部分工作就是跟着Jeet在scanning room里面做测试,主要测试的是DUT在ESD前后不同的表现,观察现象,测试波形,信号分析。我发现ESD测试是一项重复性的工作,没有耐心很难完成,因为有些测试每次结果都并不一样,另外ESD测试还是一个需要经验的工作,没有一定的思考,我们就并不知道自己测的是什么东西,从而我们就会做很多的无用功。这周的测试主要是关注蓝牙,在不用的ESD幅值和不同的设备状态下,蓝牙是否正常传输,蓝牙是否可以正常开关,并且不同的芯片有什么表现;另外我们还测试了路由器在不同ESD下wifi信号强度的表现。这周测试工作中最大的发现是找到了怎么能够得到SONY公司一直想得到的Type2-error,我们在周四的远程会议上和SONY公司交换了意见,并得到了对方的肯定。

最后以一张scanning room的图作为结束,这里就是我们EMC工程师的战场。下周见!

图5scanning room一角

2.宋皓升(材料学院13级功能材料专业)

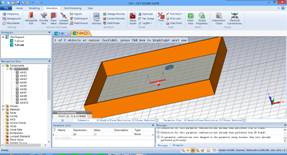

这个星期,在何睿杰学长的带领下,我主要通过CST软件的模拟将Professor Victor上周在白板上给我演示的例子进行设计、仿真、模拟。

首先,我们通过测试对比现有的两种看似absorber的材料,检测他们的吸收效率,最终确定了要用的材料。通过这个过程,我熟悉了VNA的使用方法,也掌握了连接信号线的技巧,力量要适中,扳手活动处轻响一声即可。

接着,就是主要的CST模拟。通过学长的教导,我渐渐学会运用CST模拟软件建立简单的模型。第一步,设定工作环境下的相关参数。单位mm, GHz、边界条件、频率等。

图6对比两个absorber材料的吸收功能

我们前一天预约了tent。经过剪裁absorber以适应检测设备的尺寸,用其尽可能吸收住箱内由激励源发射的电磁波,外面的天线用来探测未被完全吸收的信号从而判断材料是否具有吸收功能。我们通过在tent外拍打金属帆布来取消功率跟天线位置的相关性,可以得到天线吸收功率的平均值,方便计算比较。最终得到第三幅图的数据线。我们发现第一块absorber有一定的吸收效率,而第二块完全没有吸收的功能。

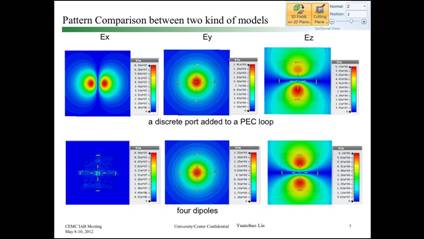

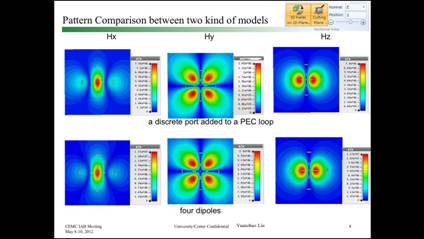

第二步,根据需要设计模型。我们需要在一个基板上连接一个激励源,再通过两根pin发射出电场信号强度,再用一个由absorber材料构成的顶部开孔的腔,扣在信号发射源上方。通过Par. Sweep扫参功能键,软件可以根据孔位置的不同,模拟不同的信号结果,从而分辨出两个不同的pin。

图7原理图 图8 CST仿真模拟图

我们原来学过透镜的成像原理,这里Emission Source Microscopy(ESM)的成像原理与其类似。透镜将一组平面波汇聚到一个点,这样的话,平面波和汇聚后的波的空间谱将会不同,两者关系遵循傅里叶变换。而在ESM中,我们用可以移动的天线去扫描,直接获得汇聚后的参数信息。

图9仿真结果

看似简单的模拟却有很多细节需要注意。1)基板要大要薄,2)两个Pin的间距要大,3)absorber材料要包裹住整个激励源,4)孔扫过的距离要大于两个pin的间距。由于材料的选择,我设计的模型的小方正数特别大,每进行一次模拟要花40分钟到1个小时的时间。前几次,参数设定不对,导致仿真失败,以后要注意这个问题。先了解仿真的目的并且对结果有一定的预期,再仔细核对好对应的参数再运行程序,保证成功的仿真。这也告诉了我凡事没有一帆风顺的,需要经历多次的修改才能得到最优的合理参数设置!

3. 孙 泽(光电学院13级光电专业)

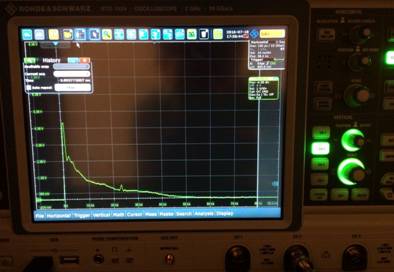

我被分到了Dr. Pommerenke(小帕)门下,参与的项目是有关cable discharge的研究,属于ESD的范畴。这一周小帕不在实验室,我主要是在魏鹏宇学长的指导下进行同轴电缆的充放电实验(cable charge and discharge experiment),同时通过邮件与小帕交流。

这个实验实际上很简单,就是为了得到同轴电缆在不同带电、放电情况下的表现,所以很适合我这样的新人来上手练习。所有的charge和discharge情况排列组合,算下来大约有20多种。在得到实验数据之后我还要用matlab进行数据分析,并做成PPT给组里的老师和学长。

图10示波器实验

我之前在光电学院易飞老师那里曾经做过一段时间的仿真,但是从来没有在实验室做过实验。这次才真正体会到科研的辛苦与不易。因为实验器材的限制,我只能一次次弯腰给电缆充电放电,通常一个多小时下来就会腰酸背痛。而且实验室还有很多人在同时进行实验,所以每天都要抓住机会才能组装好我的setup,时间上也很紧张。

我的报告初版是周三中午发给老师的,没想到老师在一个小时之后就回了我的邮件,另一位美国师兄Ben也提出了很多意见,我才发现我的PPT存在很多不足与漏洞,这周后半段也在不断修改。鹏宇学长说美国这边的老师要求都比较严格,果真是这样的。

4. 刘远卓(启明学院13级种子班)

在延续上周对同轴电缆的理论值的计算,这周翘磊学长首先布置了同轴电缆在CST中的模型构建与参数测量。虽然只是自己查找资料跟着步骤一步步来就可以完成,但过程中不仅熟悉了软件的应用更加深了对知识的理解,翘磊学长这样循序渐进、理论应用两手抓真的非常不错。

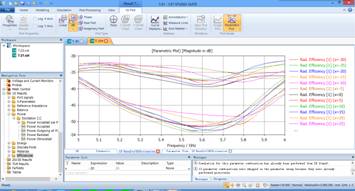

初步学习了软件的应用后,我也算正式进入到了项目中来。翘磊学长一口气就布置了四个任务。首先是项目中Matlab的仿真时间过长的问题,需要尝试分析代码用时的分配情况,找出主要耗时语句进行,另外还可以通过使用GPU的运算来减少运行时间。其次是偶极子在CST的仿真,原先采用一个圆环加一个port的模型,我需要验证四个收尾相连的port是否可以达到同样的效果。经过仿真我发现虽然电场方面的结果两种模型非常契合,但磁场上却不尽如人意。和学长讨论后得出两者不能相互代替的结论。第三是关于天线阵的仿真。需要测量8*8的Pz,Mx,My三种极子的仿真时间是否与个数呈线性关系。由于还没有得到学校邮箱,无法使用学校电脑,这个任务之后再处理。最后一项就是CST上VB的编程。现在第三项中所用到的192个极子都是手动添加的,而CST支持用VB代码进行组件的导入。先学会导入一个极子,然后再进行复杂的排列编程。

图11两种模型在电场方面的仿真结果很契合

图12两种模型在磁场方面虽然图案一致但数值差别很大

这些任务用翘磊学长的话说:“都是别人没有做过的,(有了问题)你问我我们也要一起研究”。虽说听上去似乎很高大上,但别人没走过的路不代表就是难走的路,有学长指引方向一定能走下去。没有人做过的好处在于只要有一点小突破,就可以讲给别人听,如何清晰地展示给别人这一点尤为重要。虽然这周的组会我还不需要展示,但每次任务的成果都需要做成PPT发给学长,EMC实验室的PPT模版写的也十分细致,不仅对于内容、排版等作了说明和要求,对于穿着谈吐这一系列展示所需要注意的地方也都作了指导。虽然对于接下来的展示十分紧张,但也有着欣喜与期待。

5. 向绍杰(电气学院14级电气工程及其自动化)

生活篇:

来到美国两个星期,完全适应了这里的节奏,每天的生活也都很规律。早晨7点起床自己简单吃个早饭,然后搭学长的车去实验室,一直工作到下午六点,有时候事情多的时候可能要忙到晚上12点。工作之余的生活也很丰富,大家一起打球,出去吃饭,逛商场,聚会,感觉非常充实。罗拉的天气非常热,但是相比武汉并没有那么闷,总体来说在这个小镇生活还是一件相当惬意的事情。

学术篇:

由于我的实习时间比较短,只有不到两个月,所以我尽量加快了进度。本周完成了人体静电放电的电流测试和阻抗测试,实验主要内容如下:分别用1k,5k,10k的电压向人体充电,然后通过不同的位置接触放电点(Open target),之后用示波器和网络分析仪测量计算出身体的阻抗和电流波形,储存示波器的csv文件进行后续的仿真和分析。

周三我参加了和三星公司的线上会议,向公司技术部人员汇报了一下实验结果和分析。项目组预计在以后会逐步完善人体静电放电模型,为电子设备制造和电流冲击承受能力设定提供一个可以参考的标准。

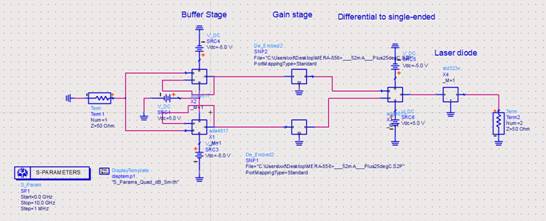

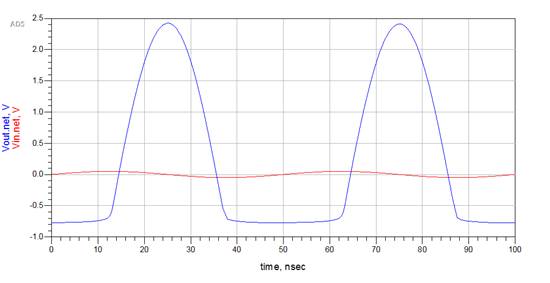

周四周五这两天时间,我用ADS建立了E-field probe的仿真模型,采用ADA4817作为缓冲隔离器和差分单端转换器,MERA 556+作为增益器,Sony的sdl32v激光/光电二极管作为E/O(电信号转光信号)电路的接口。

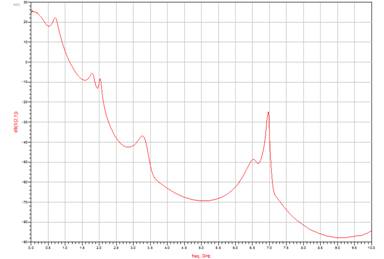

仿真了该探测器的S-parameter以及时域响应,发现该电路的不失真最大输入电压很小,在Vin=0.5v的时候就会出现失真,不过由于差分电路的共模抑制作用,电路对噪声的敏感性大大降低。

同时电路的工作频宽比较窄,大概只到700-800Mhz时增益就会迅速下降,如果要捕捉迅速变化的电场,可能会产生很大的误差。

目前正在做该电路的PCB设计和布线,预计很快就会完工。

6. 向浩维(启明学院13级自动化理工交叉创新实验班)

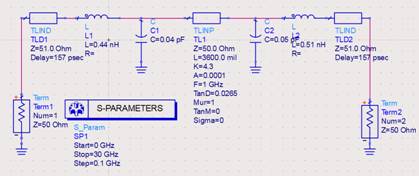

这是来到Rolla的第二个星期了。周一的时候,我用CST仿真了Coaxial cable和Microstrip lines但是由于边界条件和background以及port设置的方法不对,因此得到的结果总是不对。后来在google上找到一个关于stripline的pdf教程,才使仿真的高频部分的结果看起来还可以。但是低频部分始终出现问题。在问过黄翘磊学长后,学长说是由于设置的一些细节不到位,所以造成在低频部分出现问题。但是翘磊由于即将毕业答辩,最近比较忙,因此没有时间教我这些很细节的东西。在搜索了一些资料之后,我进行了ADS和FEMAS的仿真的比较。

实物图

ADS仿真模型

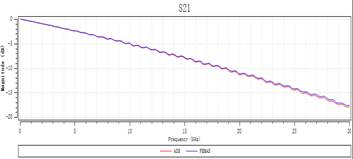

FEMAS是LAB自己写的一个2D电磁场仿真软件,计算速度会比CST和HFSS快很多。学长之前也曾经做过相类似的比较,而我要重复这些工作,要最好能举出新的例子,用来证明FEMAS这个软件得到的结果是正确的。由于ADS和FEMAS这两个软件都是第一次用,因此基础的操作还要学,但是学长把他之前所做的FEMAS的例子给了我一些。有了一些模板之后,学起来简单很多,因此在周四上午的时候,我用两个简单的例子对比了ADS和FEMAS之间S-parameter,TDR和Transient Response参数的不同,但是在其中遇到了一些问题还有待解决。

FEMAS仿真模型

S21仿真结果

下午在体育馆打完篮球吃完饭后,回lab继续work,在调试的过程中,发现自己犯了一个很蠢的错误,在从ADS导出参数的时候没有导出应该导出的s2p文件,因此结果和FEMAS并不匹配,当我调到导出正确的参数的时候,ADS和FEMAS的结果就匹配了。

在denghan学长回来之后,他教了我一些CST细节的内容,比如说port的设置需要加上shield来防止电磁场向外空间扩散,还有有些地方网格需要划得小一点,结果才能比较合理。在完成这一系列改善之后,得到的仿真结果确实有了提高。

7.钟 阳(光电学院13级光电专业)

上午9点抵达实验室,第二天凌晨离开实验室。这就是EMC lab里努力工作的Master和PhD的作息时间,当然也即将被我这个新来的Intern所适应。每天待在实验室的时间超过12个小时,带来的收获让我忘却了疲倦,对HFSS全波仿真的日渐熟悉使我感受到快乐。除了我第一次参加的电话会议,简单尝试是这一周的关键词。

Ø Cisco-MST Meeting

周四下午4:00,我有幸参加了实验室与Cisco的电话会议,这是我第一次参加这种形式的会议,还是挺激动的。电话双方在会前的问候聊天使氛围变得轻松愉快,谈到marriage的话题时,Cisco的Rick说他自己已经结婚66年了,大家都非常惊讶。如果这不是美式幽默的话,我是真心佩服这位Rick先生,活到老学到老。当然这些都是题外话,会议开始后效率也很高,1个小时内主要讨论了两个问题:

l 1) Novel de-embedding method to mitigate de-embedding errors when fixture are quasi-identical.

l 2) Discuss on 100GHz+ application research plan.

第一个议题主要是由lab的Bichen学长和Shuai学长介绍他们的部分仿真结果以及项目进展;第二个议题包括两个部分,首先由Cisco的Rick老先生介绍High Bandwidth Memories设计的一些基本原则和一些实验测试结果。然后双方提问讨论,确定下一步设计和改进的方向。

Ø Learning By Imitation

为了尽快掌握HFSS,我模拟了一些经典的模型,比如T-waveguide,Microstrip,Patch Antenna等等。目前,我已经熟练掌握了HFSS中几何模型建立的方法,求解参数设置的原则以及部分仿真结果的分析思路。

图1新建处理的HFSS工程文件

下面仅以Patch Antenna的模拟仿真为例,展示这一周的学习成果:

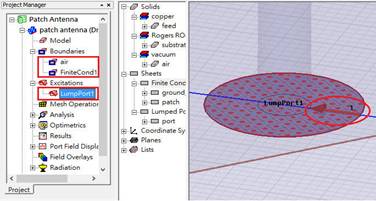

利用[Draw] \ [Box], [Draw] \ [Cylinder], [Draw] \ [Region]建立3D模型,再用[Draw] \ [Circle]确定激励端口的位置。接着对不同部分定义不同的材料,feed设定为copper, substrate设定为Rogers RO4003, air设定为vacuum。

图2 Patch Antenna几何模型以及各组成部分

背景空间设定成“辐射”边界条件,以模拟一个允许波进入空间辐射向无限远的表面;导体平面的边界条件设置为有限电导边界,这是一种电导率和磁导率为频率函数的有耗材料。

图3边界条件设置(辐射边界和有限电导边界)

在"History Tree"内选定作为port的sheet,点击Assign Excitation \ Lumped port。之后一定要设置积分线(对于Driven Model来说是必不可少的)。

图4激励端口与积分线设置

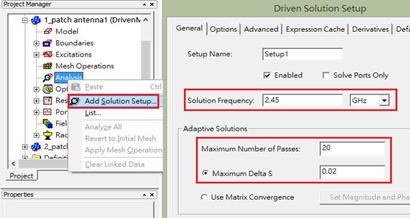

求解参数设置过程如下,包括工作频率、最大迭代次数,允许最大的 ,方程拟合的阶次,扫频范围,精度等等。

,方程拟合的阶次,扫频范围,精度等等。

图5求解参数的设置

完成参数设置后,对模型进行编译,等待数分钟后顺利完成仿真。接下来需要针对实际需要来输出结果。

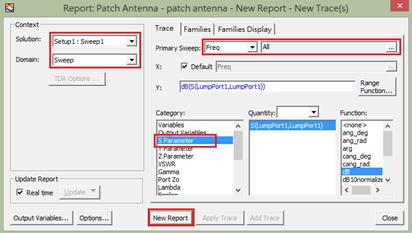

图6设置需要观察的结果

输出 参数的结果如下:

参数的结果如下:

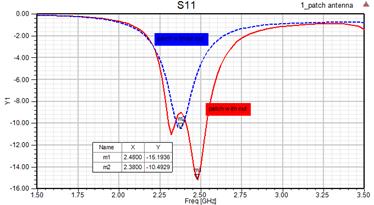

图7 -f曲线

-f曲线

根据定义, 的大小反映返回损耗,可见对于patch with cut的模型最低的Return Loss是出现在

的大小反映返回损耗,可见对于patch with cut的模型最低的Return Loss是出现在 处的。

处的。

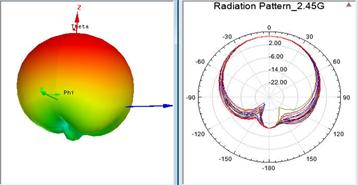

图8 3D与2D的辐射场型

无论是2D还是3D的Radiation Pattern,都可以看出其后瓣比前瓣小,所以这类的天线是很适合作为手机天线的,因为对外辐射场较强,朝向使用者方向辐射的成分较少。

图9电场强度分布示意图

通过设置Animate可以观察电场强度随相位的变化关系。通过这种方式可以直观地判断设计结果的合理性。