公共篇:

本周的任务还比较繁忙,周末大家也没有组织一些集体性的活动,只是三三两两地聚在一起放松了一下。白思琪和随春春学长去圣路易逛了一圈;我和何睿杰跟光华、光耀以及bichen学长一起去打了一下羽毛球,还钓了几条鱼;夏梁桢、张岭和周建驰由于实验室的任务十分紧张,周末都待在了实验室。

过了前几日最炎热的天气,并且下了几场雨之后,罗拉的气候已经开始逐渐变冷了,晚上盖一床薄被子都会被冻醒了。罗拉的雨总是十分地出其不意,通常是在晴空万里的时候,忽然就变天了,开始倾盆大雨,然后过了一两个小时,就在人陷入没带伞的绝望中时,雨又骤然停了,刺眼的阳光又露了出来。有时候这种情况一天之内还会发生几次。天气的变化无常,让人总是不经意间想起在华科的日子。

这周最有趣的事就是我们家前面的草坪上,有人举行了一场婚礼。没有鞭炮、没有锣鼓、也没有酒宴,只是在一个平常慵懒的下午,在完全没有任何预兆之下,一对新人,在几个最亲近的家人好友的祝福之中,走完了人生中极其重要的一步。若不是看到新娘那鲜艳夺目的婚纱,我们绝对想不到这是一场婚礼。相比于国内锣鼓喧天热热烈烈的场景,这在午后4、5点钟,就像晚饭后的散步一样的婚礼,也是别有一番情趣的呢。

图1.婚礼

个人篇:

白思琪:

上周的测量是失败的,原因有两点:

1. 测量相位点时,当我们加一个放大器时,放大器会饱和,原因是输入信号太强。

解决方法:修改探头的结构。1pF接到测试点,50ohM接地。相当于在探头和信号间加入了一个高通滤波器。这样大部分我们不关心的低频信号就没有了,放大器就不会饱和。

2. 芯片的噪声会耦合进入电源线,而这两根分开的直流电源线就相当于天线,会发射出干扰信号。

解决方法:把电源线改成同轴电缆,这样他的辐射就会降低很多。同时在输入端焊上大电容和铁氧体,相当于接了一个滤波器,这样噪声就不会耦合进电源线了。

分析完测量失败的原因后,我们又进行了一次测量。

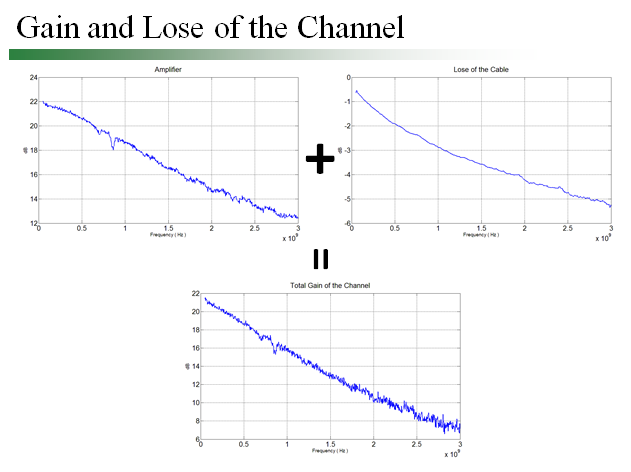

首先测出信道的增益和损耗:

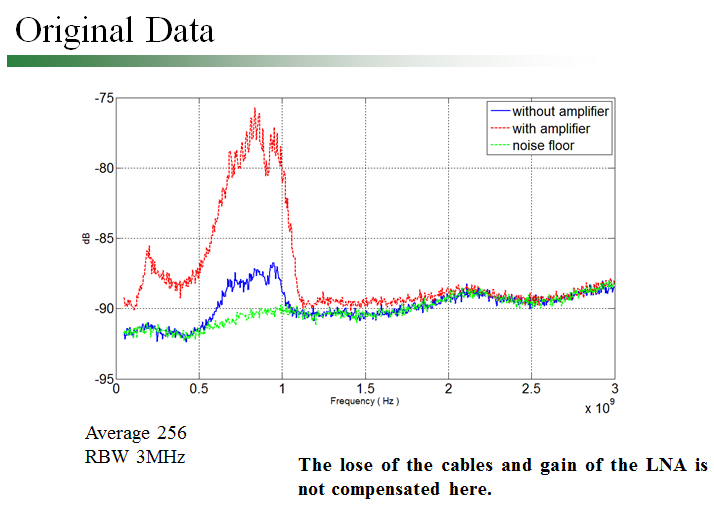

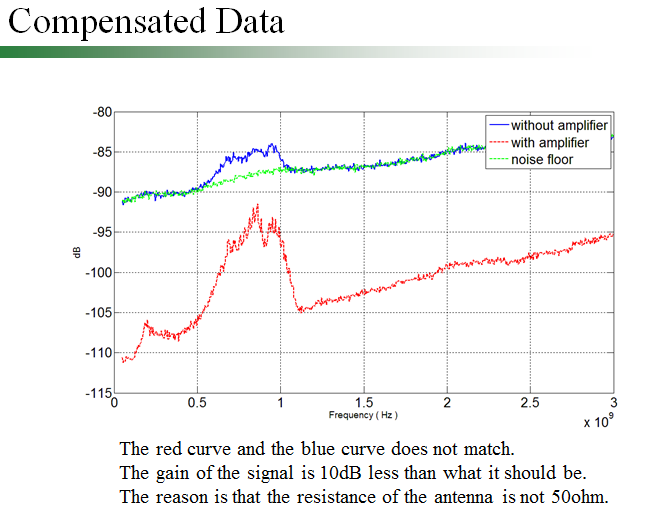

然后直接测天线的输出和通过放大器的信号:

最后减去增益和损耗:

何睿杰:

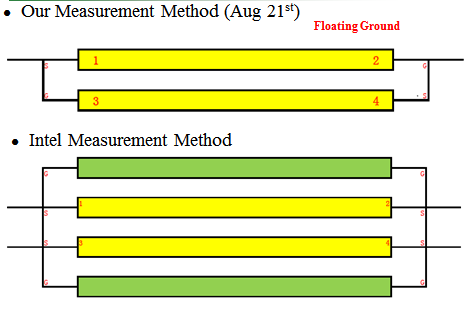

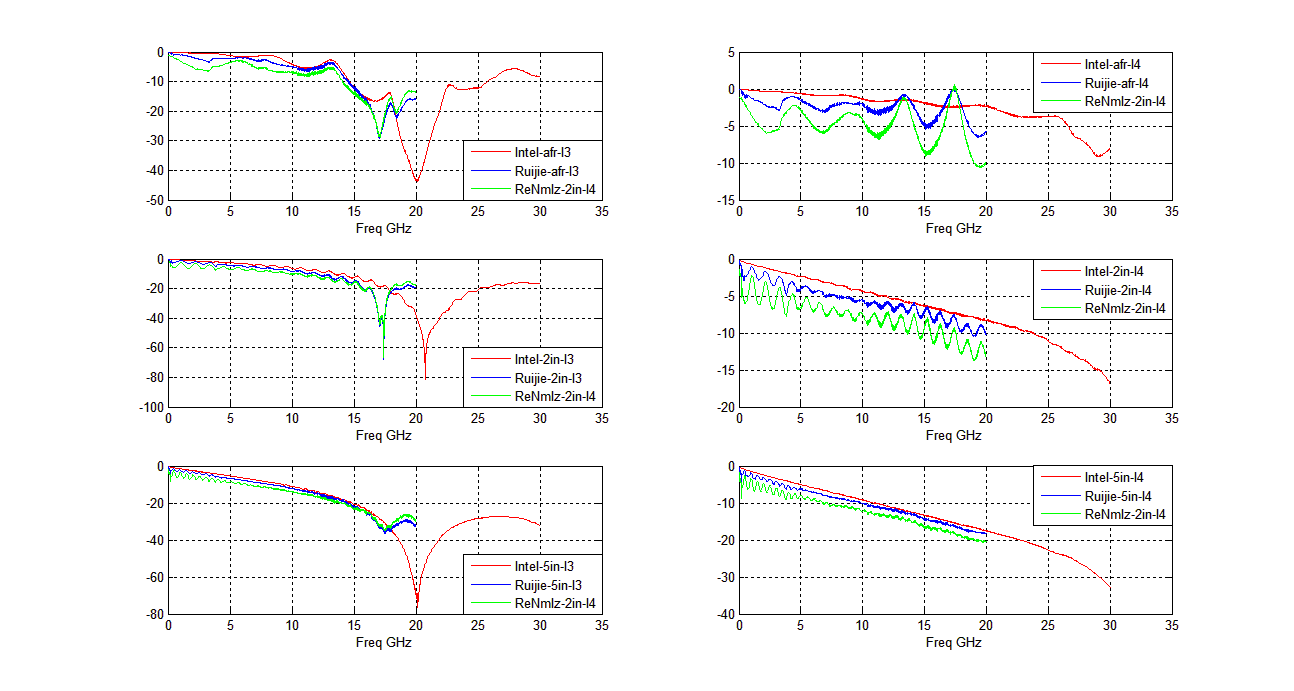

这周首先总结了一下我们已经做了的测量和仿真,对数据进行了分析。两次差分测量的结果不吻合,我和bichen讨论了一下,觉得第一次的结果应该是比较合理。将第一次测量的结果、用推导出来的公式renormalize后的数据、和Intel提供的测量数据进行对比,以验证我们的差分测量方式的可行性。

我们的测量方法,比较明显的优势是,使用的探针结构简单,便宜,操作方便。缺陷之一就是因为这个Ground Planes是没有任何grounding的,所以会有EMI问题。用混合模式的理论来说,就是共模信号开路,会在trace上产生驻波。这个问题我们只能通过利用电路板的模型进行仿真才能解决。另一个缺陷(或者说问题吧),就是我们的测量仪器VNA是50欧姆的端口,而我们利用的测量方式中差分特性阻抗理论值是100欧姆。所以理论上讲应该用100欧姆的VNA来测量才能得到准确可靠的S参数。对这个问题而言,解决方法就是renormalize,把50欧姆端口测量的数据‘转换’成100欧姆端口的测量数据。

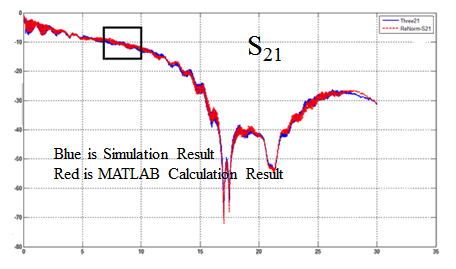

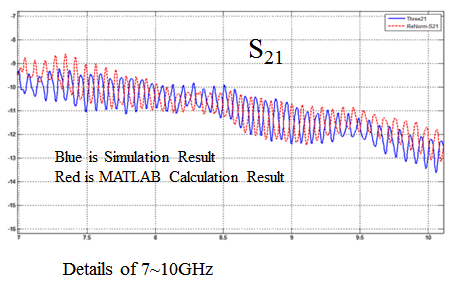

Dr. Fan提供了一个模型给我们参考,我和bichen学长各自推导了renormalize S11和S21的公式。我用ADS和MATLAB分别做100欧姆端口测量的仿真和公式运算,得到的结果基本吻合。也就是说我们推导的renormalize公式是可以用的。

我用验证过的公式对第一次差分测量数据进行处理,得到的结果用绿色线显示出来。

其实还是可以发现与Intel的数据有区别,但是结合我们测量的实际情况,已经是基本可以解释的了。我和bichen学长讨论一下,在周末把分析和解释整理出来。

黄晨希:

本周最开心的事就是在周五的时候,网上预定的眼镜到手了,样子也还可以,终于又可以看清楚黑板了!

周六的时候,跟何睿杰一起,和光华、bichen一起去打了一下羽毛球。在我们隔壁,有一群大学生在玩躲避球,看着他们玩得很起劲的样子,我和睿杰都很想着去试一把。最终,通过一个很友好的美国学生,我们加入了进来。躲避球,其实有点像在国内玩的丢沙包,开始时,两边的人都去抢中间的球,然后互相用球砸对方,被球砸到的人以及被人接到了球的砸人者都会被判出局,直到对方所有人都出局,才算获胜。我和睿杰在国内应该还算运动得比较多的了,但是跟其他的美国学生比,还是灵活有余,而力量不足。我基本上没有被球击到过,出局的情况都是砸出去的球被对方接住了,睿杰也差不多。不得不说,尽管走在大街上,总是可以看见很多长得十分肥胖的人,但是在美国,也还是有许多热爱运动的人,他们的身体都很结实,力气也很大。和中国人比较,在力气上应该是占据了绝对的优势,而在灵活性方面,我觉得还是中国人比较厉害吧!

打完球之后,我们还去钓了一下鱼。在美国,钓鱼一定得有一个钓鱼证的,要不然被抓住了,会被罚的很惨。我们钓鱼的地方,景色还是十分漂亮的,完全就像是从油画里钻出来的一样。能够时不时地从繁忙的实验室工作中抽出一点时间,来这里享受一下美丽的湖光山色,也是一件很惬意的事情呢!

图2.钓鱼时拍到的美景

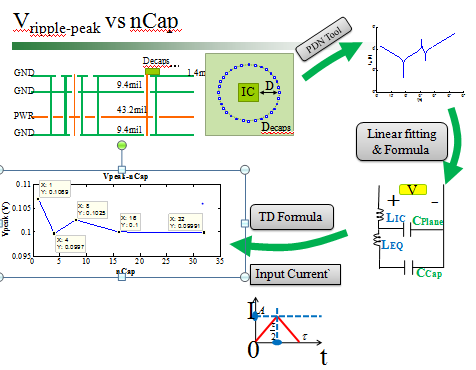

在工作方面,这周主要的工作是看懂实验室用matlab编写的PDNTool代码。并在此基础之上,实现绘制时域电压峰值Vpeak与去耦电容个数nCap之间的关系。代码大概有好几千行,一共有十几个m文件,整个PDNTool是以一个文件夹的形式存在的。这是我第一次接触如此大型的matlab程序,以前使用matlab,编写的程序的不超过500行,基本上也都只是进行一些计算和画图而已。在看懂PDNTool的过程中,我不仅对于大型程序的编写所要求的严谨、规范有了更进一步的认识,同时也对matlab的功能有了很多新的认识,matlab不仅能够方便高效地进行科学运算,同时也能够轻松应对文件的读写。由于版权原因,在此我不便透露具体的matlab代码,但是matlab,确实是一款十分重要的软件。我觉得国内应该学习美国这边的做法,在本科期间,开设有关matlab的课程,让学生能够系统地学习这款软件。

图3.代码处理过程和结果

夏梁桢:

本周,我继续我的毫米波三维成像的研究。之前说到我打算从计算、仿真、实验三个方向都进行尝试。在计算方面,我尝试计算了平面波照射成角度的金属板、金属圆柱、若干金属圆柱三种不同的情况下的成像。但是仅有金属板的横截面能够隐约看到成角度的斜线,单个或两个圆柱的截面都完全看不到圆形。并且在平面波成二维图像当中,如果我们用k^2代替(2k)^2,效果会更好。也就是说,如果我们把DUT看做自己发光的光源进行处理,我们看到的图像更加清晰,但是两者都是可以成像的。在仿真方面,因为仿真中的参数设置不正确,导致我最终得到的S11数据与CST中图像的不符,经过我的反归一化的处理之后数据终于可以用了,但是结果也不理想。项目进行到这里,让我不得不怀疑自己的算法是不是有问题。我觉得我有必要再学习一点光学傅里叶的知识。

另一方面,手动的扫描仪终于回来了。我首先测试了一下。我通过测量S21来寻找active的场源,我发现寻找单个点的场源真的非常方便,只需要很少的点就能很快地确定场源。然后我在Victor的指导下,寻找了它的真实的分辨率。第二步,尝试测量S11,但是效果不是很理想,只能看清楚扳手的大致走向,比之前机器扫描差很多。刚开始以为是频率太低的缘故,但是后来,我又用20GHz的VNA扫S11,看二维图像,但是效果也不理想。很郁闷的是,校准真的非常难做,但是校准对我的实验又非常重要。记得之前机器扫的时候就是,校准好的时候的图像非常棒,但是不好的时候就能完全看不出东西。第三步,因为手动扫描仪放置天线的地方很大,所以我尝试用两个距离很近的天线,用它们俩的S21代替S11,因为这样就节省了校准的问题。为了害怕他们相互干扰,Victor说可以将它们旋转方向,垂直放置,可惜最后的结果仍然不好。所以我重新搭建起自动扫描的装置,希望通过自动扫描的装置,排除VNA的问题。或者证明S11的干扰较大,所以需要很多测量点才能得到希望的图像.

我觉得手动扫描的最大优势就是扫描面积可以非常大。但是由于是自己搭建的机器和电路,经常返回坐标的sensor一下就罢工了,实验器材性能不是很稳定,给我的实验带来了很多麻烦。

下面上我的实验装置图:

张岭

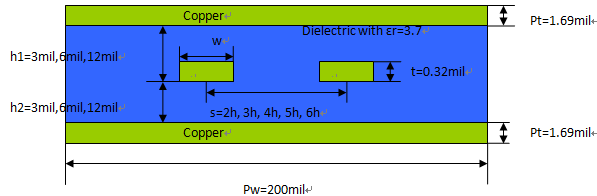

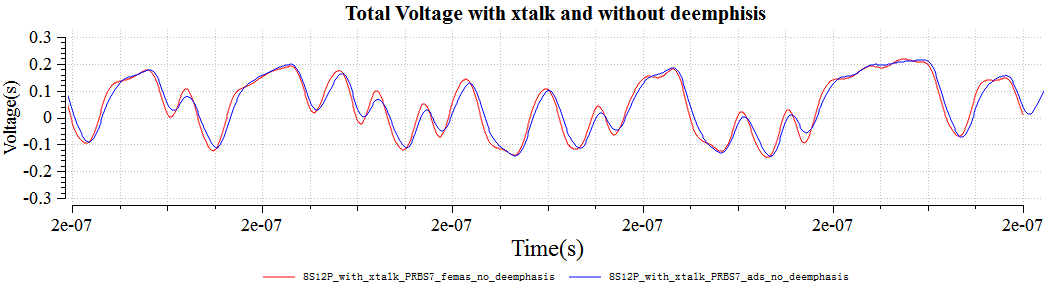

这周主要做了两件事,周五向导师James汇报了进度。第一件事是对三导体的带状线(Stripline)进行仿真,在Femas中建立的模型如下图所示:

这周才慢慢领会James让我做这个工作的意义。之前一直陷在

随着两导体距离改变而改变的死胡同里了。其实

随着两导体距离改变而改变的死胡同里了。其实

随着距离s变化没关系,重点关注的是它们随着s/h的变化趋势以及h不同时的变化趋势。结果我发现

随着距离s变化没关系,重点关注的是它们随着s/h的变化趋势以及h不同时的变化趋势。结果我发现

几乎只与s/h有关。如果我们能够得到

几乎只与s/h有关。如果我们能够得到

随着s/h的变化曲线,我们就能得到Zoo和Zoe随着s/h的变化曲线。这样,试想一下,对于任何绝缘层厚度h的stripline的结构,如果w和t经过调整,使得单根传输线的特征阻抗为

随着s/h的变化曲线,我们就能得到Zoo和Zoe随着s/h的变化曲线。这样,试想一下,对于任何绝缘层厚度h的stripline的结构,如果w和t经过调整,使得单根传输线的特征阻抗为

,任意给一个传输线距离s,就能根据变化曲线大致估算出Zoo和Zoe的值,这实际上是一个简化算法。接着James让我做一下Broadside结构的带状线(也就是两根导体垂直放置)相类似的工作,看能不能得到类似的结论。

,任意给一个传输线距离s,就能根据变化曲线大致估算出Zoo和Zoe的值,这实际上是一个简化算法。接着James让我做一下Broadside结构的带状线(也就是两根导体垂直放置)相类似的工作,看能不能得到类似的结论。

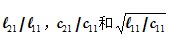

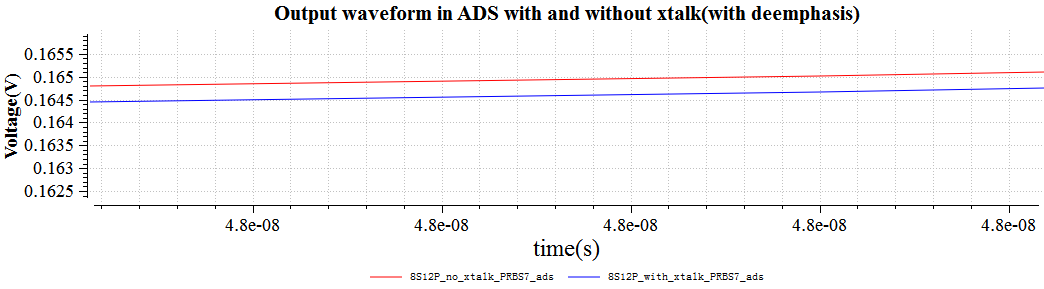

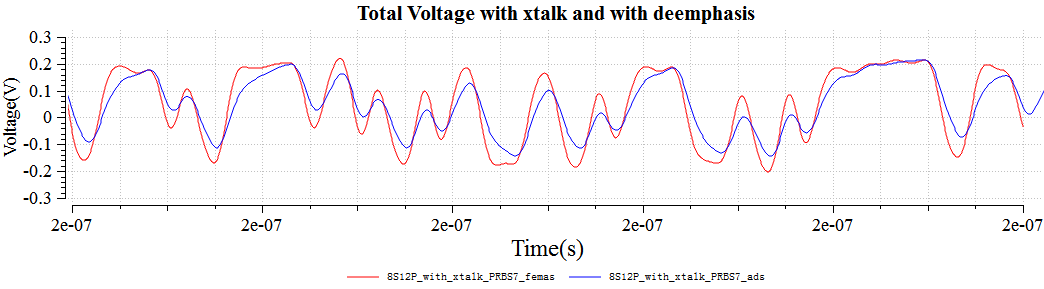

这周我做的第二个工作是验证ADS和Femas的Output waveform是否一样,因为上周得出Femas和ADS得到的眼图大小不一样,我去请教了一下Mikheil教授,他说让我把Femas和ADS相同结构的Output waveform在同一个曲线中比较一下。结果发现,输出波形中,ADS有串扰的波形要比无串扰的波形矮,Femas有串扰波形要比无串扰波形高,这也正和前面测量眼图的结果相吻合。

接着我又发现一个问题,当加了DeEmphasis之后,Femas和ADS的结果差的比较远,但是没加DeEmphasis时,它们的结果相对比较接近,由此我怀疑是Femas的DeEmphasis。当我把这个结果给James看了之后,他觉得不太合理,让我继续研究这个问题。我觉得我接下来应该由繁到简,逐步逐步分析问题所在。

周建驰:

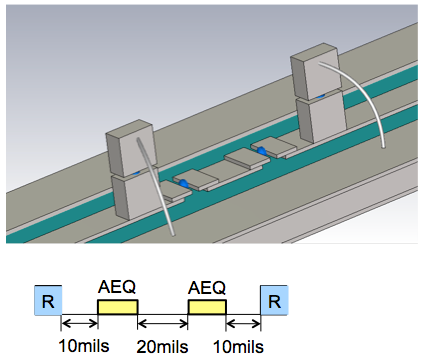

这一周的工作比较紧张,除了Equalizer 的电路需要优化,要对其进行仿真设计以外,PCB 的layout也需要尽快完成,我们目前已经完成了trace 的CST仿真(CST model 如图-1所示),仿真的结果比较好,用实验室开发的软件FEMAS 可以快速处理四端口模型生成的S4P文件,转化出hybrid-mode的S参数,开会的时候小帕说把layout做出来再export到CST 中验证,效率会更高一些,所以接下来工作重心会放在PCB的layout上。目前FIR IC 的trace layout 已经完成了,同组的学姐也把各个芯片的schematic画了出来,接下来就只剩一些边缘电路的R,C 等器件,只需要将其添加到相应的位置即可,所以这部分的工作接下来就比较轻松了。

图-1 Trace CST model

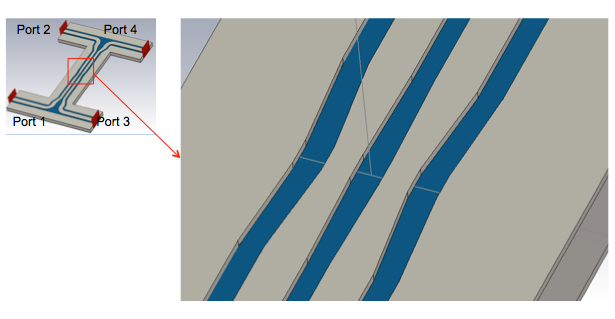

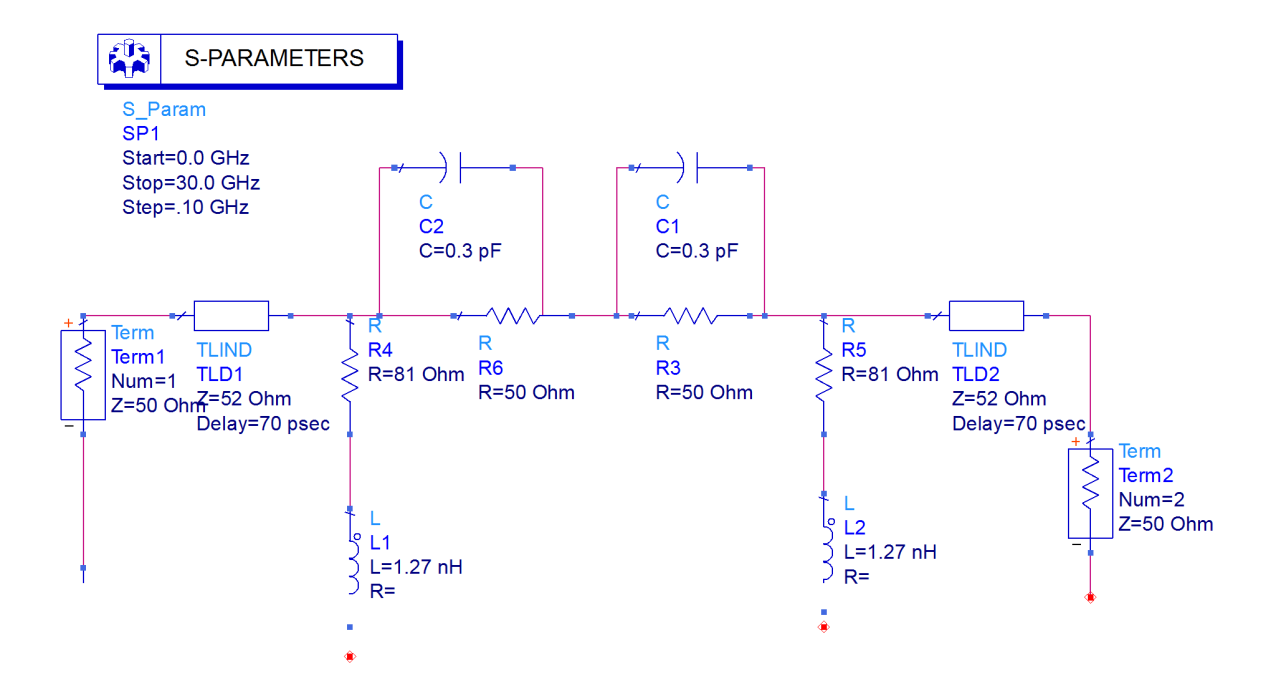

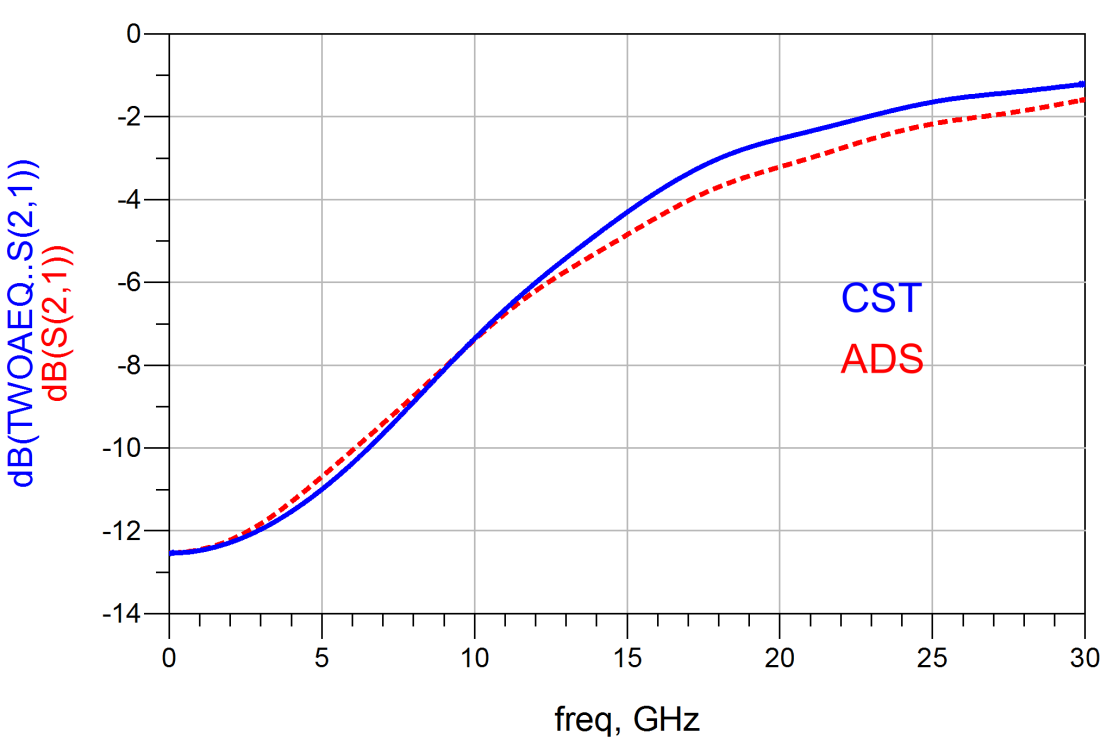

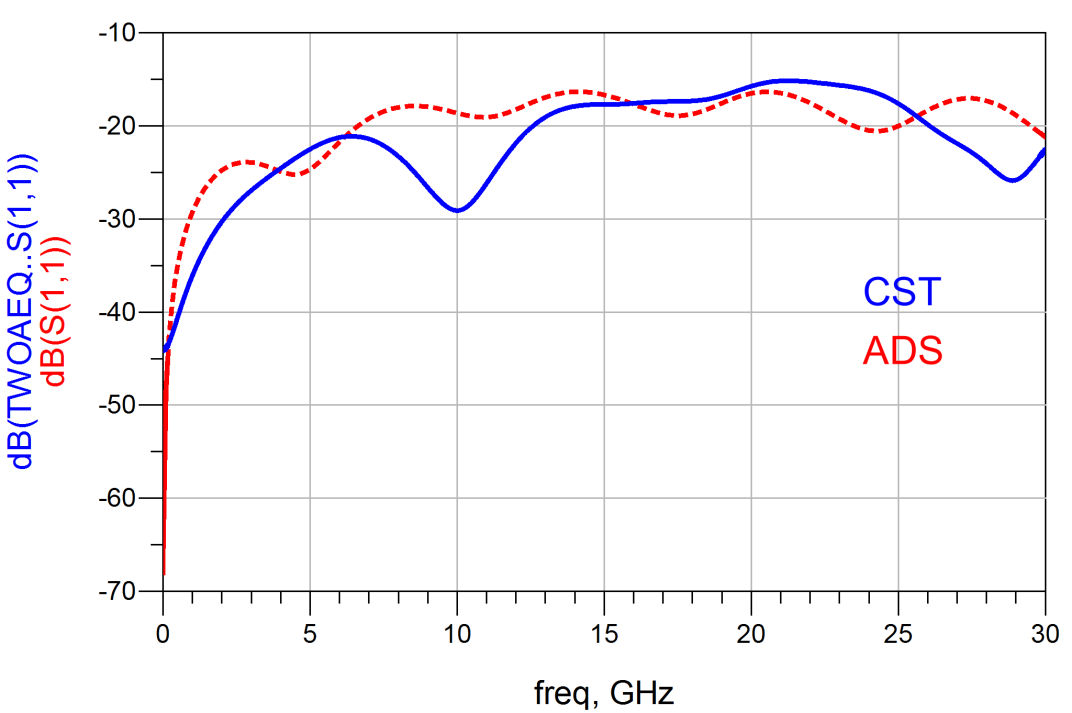

另一方面的工作是进一步优化Equalizer 电路,因为Loss 的范围只有4dB,为了得到更大的Loss, 我们考虑用两个AEQ串联,要解决不match 的问题,还是用RL支路来进行匹配,用ADS仿真的model如图-2所示,用CST仿真的model如图-3所示,仿真的结果还不错,S11控制在-10dB以下,S21与ADS仿真的结果也比较吻合,如图-4所示。

图-2ADS 电路图

图-3CST Model

但是实际搭建电路的时候我们遇到了一些问题,用Epoxy 粘好元件之后,我们利用VNA测量其S参数,得到的特性曲线与预期不符,和仿真的结果放到一张图上对比时也能明显感到差距比较大。小帕说是因为元件没有粘牢,于是我们把板子放到烤箱里加热加快Epoxy 的Cure,但是经过漫长的等待后再次进行测量,S21还是严重偏差,所以我们把wire 取下测量各点间的电阻,最后发现有一个AEQ还是没有粘牢。屡屡挫败总归感觉有点沮丧,我在显微镜下移开了没粘好的元件,细细清理了Gap 附近的区域,把trace 磨平以避免元件放上去不稳,然后又放了一个新的AEQ,接下来就需要等待元件彻底粘牢,不知道这次能否成功。

图-4 ADS和CST 仿真结果对比