公共篇:

经过一个多月的实践,大家的厨艺都大有长进,终于能有拿得出手的菜请学长学姐来我们家吃饭了。无论生活上还是学习上,学长学姐们都给了我们很多帮助,一直都想感谢他们,虽然只是简单的一顿饭,我们还是提前一周就开始制定菜谱选购食材了。

这次聚餐是potluck形式的,学长学姐自己也会带一两个菜,最后菜式还是很丰富的,还有学长从圣路易买的木耳,充满了浓浓的家乡味。跟学长学姐色香味俱全的大厨级别的菜品比起来,我们的菜简直弱爆了,不过相信再经过一段时间的修炼,我们的厨艺也能再提升一个层次。

我们家椅子不够所以大家只能站着吃饭,不过这样可以走动反而更嗨。吃完饭我们就转移阵地开始玩游戏了,经过一个星期的紧张的工作,大家也都需要放松一下。

实验室这边C++的课程已经快要结束了,我们每天上完课Mikheil都会布置一些小任务让我们完成,如果有问题可以当场问他,这样通过讨论,即便在授课中一知半解的地方也能够搞懂,回家再花点时间编个小程序就能够巩固上课所学。接下来我们可能还会花个一周的时间复习一下所有的内容,将变量,函数,类等运用到不同的场景中,达到融会贯通,熟练掌握的目的。

个人篇:

1. 周建驰

这周因为刚开完会回来,大家都积压了不少工作,除了偶尔打打球基本就在实验室紧张地工作。就我自己而言,每次和小帕讨论完都会有新任务,经常是他在自己办公室翻箱倒柜,然后找出个板子说你查查这个能不能用,试试这个,或者在纸上写写画画整出个新的结构叫我仿真。就以我们电路的Equalizer 部分为例,一方面要读论文看有没有能应用到我们的设计中的电路结构,一方面要联系厂商看是否能生产符合我们要求的芯片,然后自己还需要根据现有的想法仿真电路,测量数据。事情虽然很多,但是每天都能接触到新东西的感觉很好。

这周的工作主要分成两部分,一方面是Gain Equalizer(增益均衡器)的设计仿真,另一方面是FIR部分的PCB板设计。

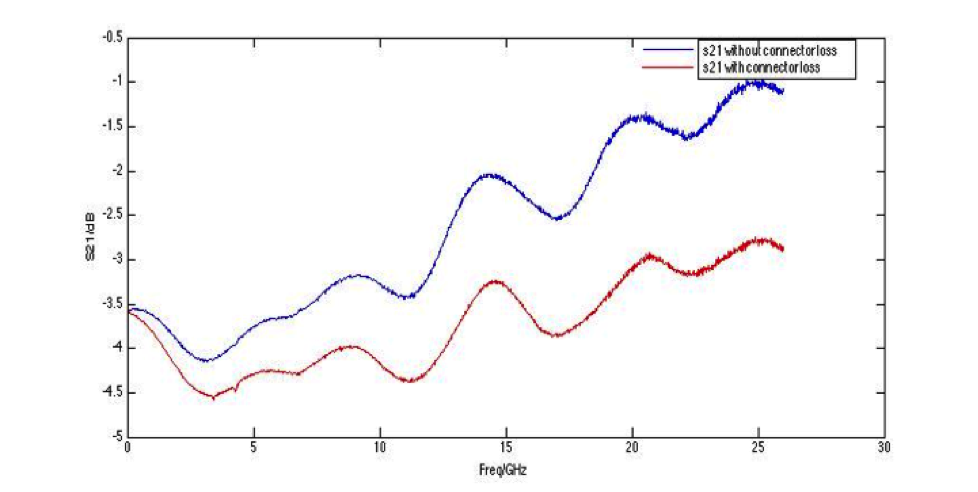

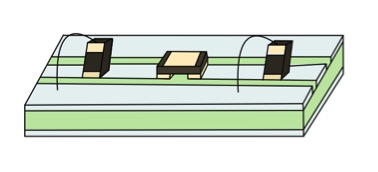

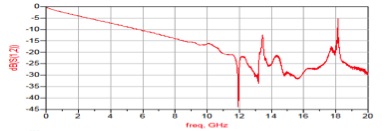

之前我已经测量了我们目前手上现有的Equalizer 元件,考虑了Connector(接头)的影响后得到了较为理想的测量结果,如图-1所示。但由于我们需要更大的衰减幅度,这就需要设计其他结构来实现。目前考虑的结构是在Equalizer 两边加上电阻和电感串联的支路,如图-2所示。

图-1 Equalizer 器件测量结果

在Microstrip(微带线)上布置芯片和器件很容易造成反射和失配,所以我们决定先用CST仿真测量。通过阅读CPW(共面波导)设计理论方面的材料,再根据CST 官网上的教程,我已经基本熟悉了CST的操作和仿真流程。目前我已经完成了CPW的仿真,接下来就需要把RL支路加上去观察性能指标是否符合我们的要求。

图-2 改进的Equalizer 电路模型

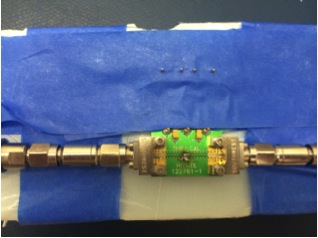

实际上在仿真之前我和小帕已经用VNA测量过RL支路的S参数,在10MHz处有3dB的衰减,不过衰减的范围不够,通过比较Equalizer考虑Connector和不考虑情况下损耗的差别,我认为这很有可能依然是由Connector 在高频处带来的损耗所导致的。经过测量也验证了这一点。图-3为该支路的实际电路。

图-3 RL支路实际电路

2. 黄晨希

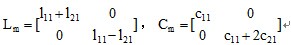

这周刚从开会后的疲惫中走出来,就继续了以前的实验室生活。这周我的主要工作是找到等效电路参数的计算方法并得到在周期性电流的激励下,时域的电压的表达式。首先根据阻抗-频率的对数曲线,我试着用线性拟合的方法来计算出电路中各个电感、电容的值:

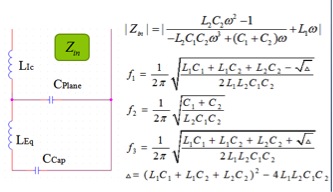

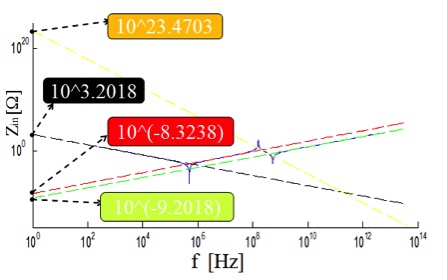

图1.等效电路以及各参数的表达式

图2.在matlab中利用线性拟合来计算的过程

然而在最后的结果中,只有Ccap和Lic两个参数吻合得比较好,曲线中间的Leq和Cplane则误差较大。这是因为在曲线的起始端和曲线的尾端,可以选择的线性区域比较大,而线性拟合的准确度也较高,因此计算结果也比较好。而在曲线的中部,线性拟合本身的误差就比较大,在加上选择的点的范围比较窄,因此最后的误差就会很大。Leq和Cplane的计算,必须要通过其他的方法才行。我想出了两种可行的方案:

1.增加采样的密集程度,仅在中间最为接近线性的地方取点;

2.利用峰值和股值频率的表达式和已计算出的Ccap和Lic的值来求得。

后来,我采用了方案2又重新计算了一下Ccap和Lic的值,这一次的结果明显比以前的结果要好很多,误差在7%左右,但是还不够理想。我想,最可能的原因就是曲线是在对数坐标下曲线,相比于线性坐标,所取的点每偏差一点,结果偏差要更大一些。而在实际的计算过程中,我又使用了一些简化的处理,这会给最终的结果造成比较大的误差。

然而,在本周最麻烦的事情还是作报告的PPT。在国内,我作PPT都比较随意,对于该放什么图、该用什么字体,表格怎么做,都没有作太多的考虑。而这一次,Jim的要求则比较严格,用他的话说,看我们的PPT展示,就应该像看电影一样,没有多余的图和文字,而且一般的图和文字的格式、摆放位置都应该保持一致。最终在赵碧瑶学姐的帮助下,花了很多的时间和精力,我终于使我的PPT比较好看了。虽然这很麻烦,但是从中我收获了很多,对于该怎么样做展示才能让别人更容易理解,又有了新的认识。

3. 张岭

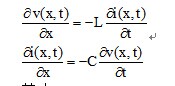

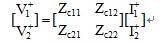

这周继续对Crosstalk理论问题进行了理解,而在模拟仿真上没有什么进展。对于一个无损耗的三导体系统而言,其传播方程如下:

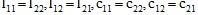

其中:

,

,

由于对称性,会有

。

。

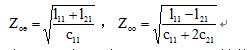

将L和C矩阵对角化,会得到:

,

,

也就会将传输线分成两种独立的模式,奇模和偶模。每种模式都有其等效的电容、电感和特征阻抗。可以理解为原本在两根传输线上传输的两路信号,由于串扰的存在,使得实际分别在两根传输线上传输的是两个独立的模式,每种模式有相应的特征阻抗。

,

,

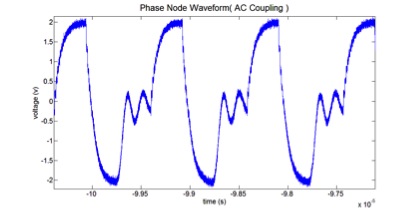

在Q2D中,对于Microstrip结构有Characteristic Impedance(特征阻抗)的定义,这个定义不再是单根特征阻抗的定义,而是定义如下:

经过推导,可以得到

,而我在Q2D中,建立了不同尺寸的模型仿真,将L和C矩阵的值代到该公式中,和Q2D中的Characteristic Impedance的结果进行对比,证明是一致的,从而说明了该公式的正确性。Xinyun学姐让我接下来试着推导有4根传输导体的模型的Characteristic Impedance,并将结果与Q2D计算结果进行对比。下周导师James会回实验室,趁这个机会好好和他交流一下,从而确定下一步的方向。

,而我在Q2D中,建立了不同尺寸的模型仿真,将L和C矩阵的值代到该公式中,和Q2D中的Characteristic Impedance的结果进行对比,证明是一致的,从而说明了该公式的正确性。Xinyun学姐让我接下来试着推导有4根传输导体的模型的Characteristic Impedance,并将结果与Q2D计算结果进行对比。下周导师James会回实验室,趁这个机会好好和他交流一下,从而确定下一步的方向。

4. 白斯琪

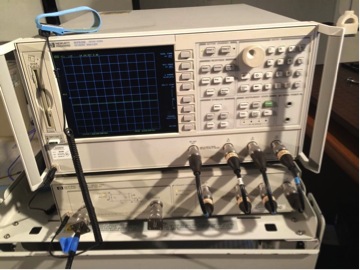

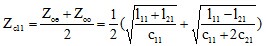

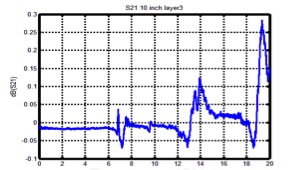

上周我自己制作了一个无源探头,并且利用示波器,频谱仪和矢量网络分析仪测试了它的特性,结论是这个探头在3G Hz 的频率范围内都可以使用。下图是这个探头的S21参数,这个曲线越平越好,可见它在3G Hz以内波动都小于1dB。

因此下一步就是用这个探头测量微软公司的PCB板。这个板子上有四个开关电源。开关电源工作时会产生频率很高的噪声,我们关心的是1.7G Hz ~ 2.5G Hz的噪声。

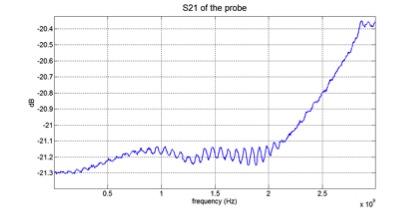

测量时要把探头焊接在PCB板上的测试点上,这个过程很不容易,因为探头前端的电阻很小(0402) 。焊接好后,用热熔胶固定。装置图如下所示。

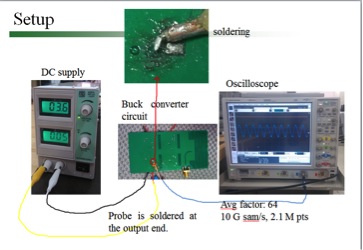

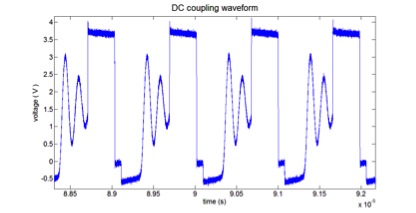

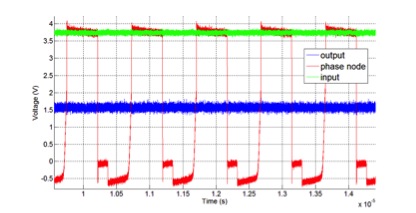

分别用AC耦合和DC耦合测出时域波形。如下所示:

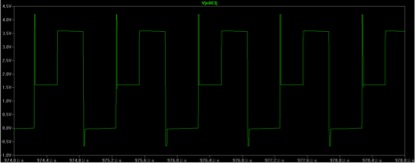

将DC耦合的波形和仿真结果对比。

发现测量结果和仿真波形有较大的区别。这是因为负载电流太小,电感工作在不连续状态。修改负载电阻后重新测量。

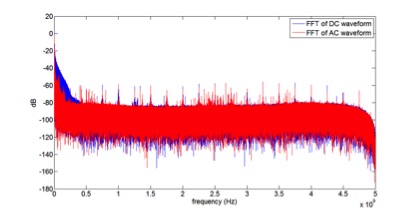

发现和仿真结果相符。下一步是对测量到的波形做FFT。

可以看出在1.7G Hz ~ 2.5G Hz存在一些噪声,但是噪声比较小。

以上就是这周的工作,下一步是用一个1.2G Hz 的高通滤波器和低噪声放大器来测量噪声。

5. 何睿杰

时间过得真快,转眼实习时间过去了一半。我对所参与的项目也有了比较全面的认识。也是在这时候,项目的进展遇到了障碍。

从北卡参加学术会议回来,我就开始了第一次测量。Set up的过程依旧很复杂:由于待测的板子太长,待测的trace从half inch到10 inch,长度的跨度也比较大,所以无论是校准还是测量,都需要调整manipulator和microscope。由于需要带着microprobe操作,而microscope又非常脆弱,固定它的manipulator还得在狭小的空间里进进出出,所以这不仅仅是拧十来个螺丝这么简单。调整一圈下来,背上都出汗了。

第一次set up, 尝试10 inch的trace, 发现cable把microscope卡住了,而下图右侧的landing pad 已经超出了显微镜的移动范围。也就是说如果要用这一对cable,那就只好用放大镜来landing.

由于两侧都只能用放大镜来landing,所以即使有VNA可以作为辅助工具,还是无法确定landing是否可靠。

于是我只好换用直角街头的cable. 这根cable是SMA的接口,能工作的频率范围比较低,到18GHz的样子。而且由于cable比较硬,用胶带捆在桌上的方法基本行不通。Cable的细微震动对高频部分的测量影响非常明显。

换用直角SMA cable之后的测量图如上。尽管图中左侧可以使用显微镜来进行landing,比较可靠,但是右侧还是只能使用放大镜来观察,同时结合S参数的跳变来判断是否landing了。

由于同时还需要在勉强看得清接触部位的情况下微调manipulator,我相当长的时间里都是这个姿势:左手举着放大镜,右手拧转轴。

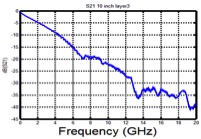

此次是试测量,主要目的还是发现测量中会遇到的问题,对结果的精确度的确没抱太大期望。10 inch trace的直接测量结果显示的loss非常严重,这应该是有意设置的。但是S21的curve在7G左右就开始明显的偏离线性,这应该是测量的问题。S11在同一频率范围也有类似的问题,而这在Intel的测量结果上是没有出现的。

猜测其原因可能是并行的另一条trace没有match, 有crosstalk多次反射造成噪声。验证方法是在ADS软件中导入Intel的数据,将其修改为open,查看是否会引起7GHz左右的噪声。

然而仿真结果显示噪声仍在10GHz以上出现 (如下图) ,所以上面的猜测不成立。

究其原因,还是在Calibration 的时候没能解决稳定性的问题。回头看一下Calibration的THRU 检验结果,就可发现测量在7GHz左右并不可靠。遇到这种问题,往往只有重新再校准一次,争取把7GHz左右的抖动去掉。受限于探针的工作带宽,校准到20GHz已经是比较有挑战性的了,需要很稳定的set up才行。

这周做的工作除了以上之外,还给differential trace 的一条焊上了0402的贴片电阻。与Intel的工程师还有导师Dr. Fan讨论了把SG Probe 拼装成 GSSG/SGS probe的可行性。需要克服的主要困难是4根针头需要维持在同一平面内的同一直线上。

6. 夏梁桢

从北卡和纽约回来之后,我们又投入了紧张的学习工作中。去开会之前,我和Victor就商量好让我做人工手动的扫描测量,但会议之后manual的扫描机子一直都没有回来,我只能跟他再商量新的项目。我们下一步希望能够还原3-D的场,能够找到3-D场中的场源,初步方案是改变每次focus的z值,Victor说他还在想其他途径。而我的任务是通过测量S11得到器件的3-D外观图,以便确定场在器件上的位置。我觉得这个课题好神奇,如果真能在接下去一个半月里面做出来的话,那肯定会有很多收获。

第一步就是阅读文献,我深入阅读了Three-Dimensional Millimeter-Wave Imaging for Concealed Weapon Detection(用于探测隐蔽武器的毫米波三维成像技术)和实验室之前师兄和教授们写的Emission Source Microscopy Technique for EMI Source Localization(用ESM技术查找电磁干扰源)。读完之后,我把自己怎样开展实验的想法说给Victor听,跟他说我们应该先做这个2-D成像试试,再做3-D的。没想到他说我们的2-D已经实现了,只要把原来测S21的改成测S11的就可以了。虽然他一口咬定一定是可以的,但是毕竟没有这方面的实验证明,所有想法都是他的猜测,不过后来我知道了他是先希望我把3-D的算法搞清楚,写一个程序的初稿,然后再一步步做实验。我向他要来以前的code,细细研究之后开始自己动手写3-D的程序。我记得自己在刚拿到这个code的时候完全看不懂,那一天几近崩溃,而Victor当时又超级忙,完全找不到人。而实验室可能会这个code的师兄不是已经毕业,就是在准备毕业,特别忙,所以逼着我自己一点点啃。到第二天下午的时候我已经可以基本看懂程序了,这说明只要肯多花时间一定能有进展。我把自己的code给Victor展示之后,便真正开始测量了!因为我用的是新买的smartscan的仪器,整个实验室只有光华学长一个人用过,与其配套的电脑上还没有MATLAB软件,所以在做实验时碰到了一系列阻力,但是还好,最后都解决了。我当前的打算是,先把他们之前测S21的实验重做一下,积累经验,然后再着手做二维的S11成像,再做三维的多频率的S11成像。

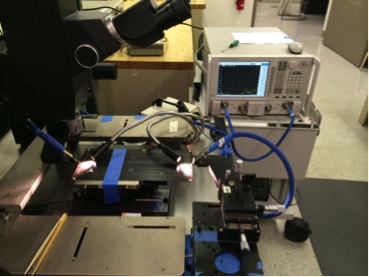

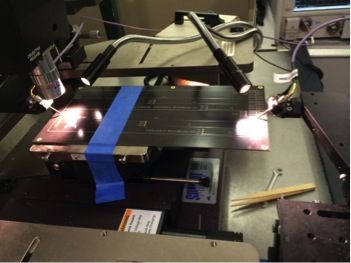

最后上些图,这就是我做的实验设备: